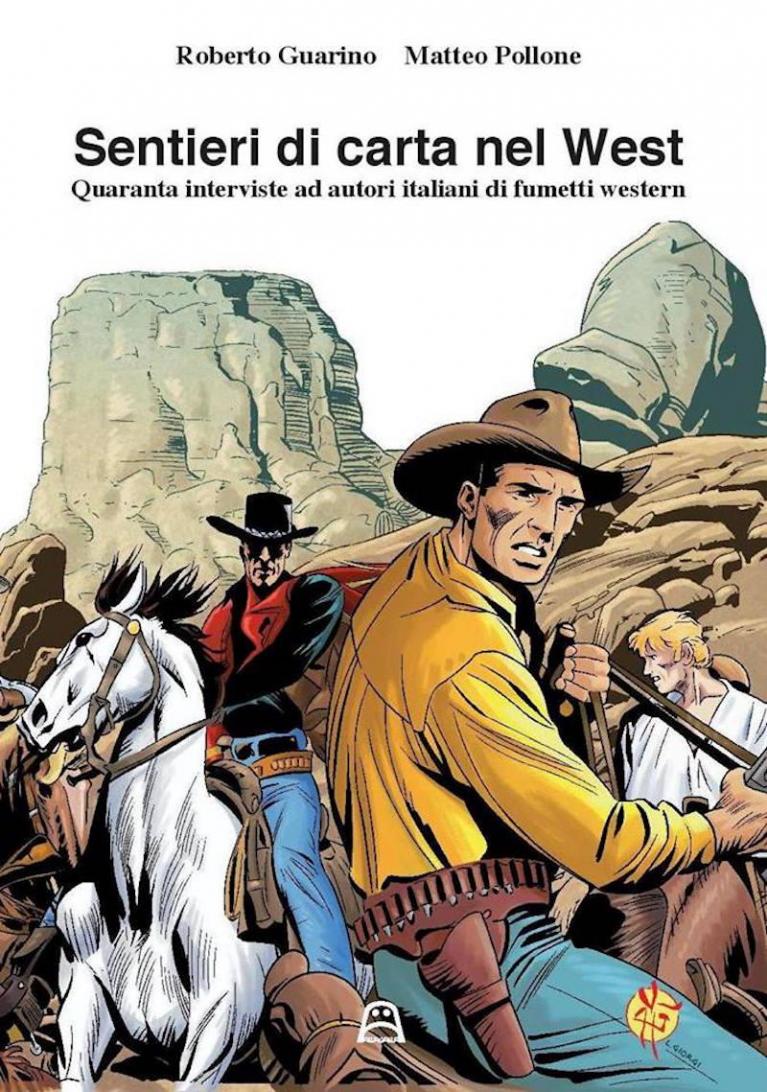

Il periodo che va dalla fine della Seconda guerra mondiale agli anni Ottanta del XX secolo è stato un’epoca d’oro per gli albi a fumetti. Nuove testate riempivano le edicole, dove apparivano e sparivano a velocità della luce, piene di storie di tutti i generi (western, fantascienza, orrore, erotico, noir ecc.) realizzate da plotoni di scrittori e disegnatori che hanno prodotto, spesso nel completo anonimato, tonnellate di carta stampata che ha nutrito i sogni di diverse generazioni di lettori. Tra questi lettori ci sono anche gli autori e gli operatori che oggi si trovano nella prima linea editoriale, gli stessi che negli ultimi anni stanno cercando di ricostruire la storia di questi editori, personaggi e autori, sia attraverso siti web dedicati, sia in libri che si focalizzano su determinati periodi storici o su particolari generi. È una ricerca che ha varie finalità: un recupero di letture della propria giovinezza e un elogio di un’età dell’oro editoriale (più presunta che reale), e al tempo stesso un modo per capire come si siano sviluppati certi filoni editoriali e narrativi che hanno influenzato non solo il nostro immaginario, ma anche l’editoria di oggi. È in questa ottica che si inserisce anche il volume Sentieri di carta nel West – quaranta interviste ad autori italiani di fumetti western (604 pagine, brossura, €40), a cura di Roberto Guarino e Matteo Pollone ed edito da Allagalla: poco meno della metà delle interviste sono inedite e realizzate per l’occasione, le altre sono state meritoriamente recuperate da siti web, riviste e libri oggi scomparsi. È un lavoro che permette sia di dare a storie e opere una paternità all’epoca sconosciuta, sia di raccontare il successo che il western ha riscosso in Italia nel secolo passato attraverso il fumetto.

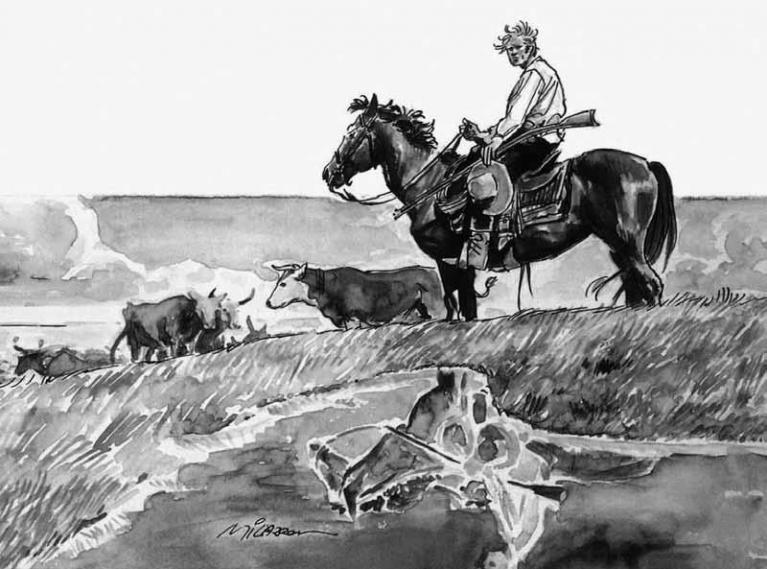

Disegno di Ivo Milazzo.

Perché proprio il western? È presto detto: nessun genere ha avuto il successo e la devozione di lettori e autori quanto il racconto della conquista della parte occidentale dell’America, avvenuta tra la Guerra di secessione (1861-1865) e la fine del XIX secolo. Il racconto, o meglio, l’epica di questa narrazione nasce sulle riviste popolari dell’Ottocento: prima in Inghilterra, poi in America (grazie anche al cinema: il primo film western, La grande rapina al treno, di E.S. Porter, è realizzato già nel 1903), seguite dalla Germania e quindi dall’Italia, con i romanzi di ambientazione western di Emilio Salgari e l’opera La fanciulla del West (1910) di Giacomo Puccini.

In America questa narrazione ha subito nel tempo profonde trasformazioni. Se inizialmente era un’apologia dell’espansione americana nel mondo, in seguito, con la caduta degli ideali degli anni Sessanta, la guerra in Vietnam e l’abbandono della corsa allo spazio (la nuova frontiera del XX secolo), sono entrati nel racconto quegli elementi storici che di glorioso avevano ben poco, dal genocidio degli indiani, ossia i legittimi abitanti di quelle terre, allo schiavismo e alla Guerra civile. Tutti elementi che hanno messo da parte il mito, quando non l’impostura storica, per sostituirlo invece con gli umori politici dell’epoca. Non a caso oggi il western in America è inteso come una specifica appartenenza geografica e culturale di alcuni autori anche molto diversi tra loro come Cormac McCarthy, Joe Lansdale, Larry McMurtry.

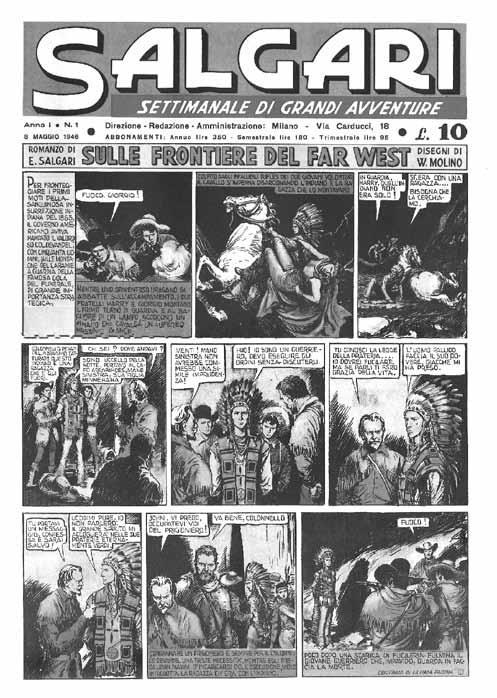

Walter Molino, “Sulle frontiere del Far West” (1946).

In Italia è invece sempre mancata una vera industria della narrativa popolare: un po’ perché mancavano i lettori (ancora nel 1946 si calcolava che il 70% della popolazione fosse analfabeta), un po’ perché gli editori e gli addetti ai lavori guardavano ai generi narrativi come a sottoprodotti culturali senza alcuna qualità. C’è anche da considerare che fino al secondo dopoguerra il nostro era un paese non industrializzato e di emigrazione, in cui l’America non rappresentava solo il luogo dove trovare lavoro, ma addirittura la terra in cui i propri sogni si sarebbero realizzati e il futuro diventava presente. Ecco che allora il racconto western fornisce un’epica preconfezionata che proietta gli abitanti della penisola nel magnifico sogno del progresso a stelle e strisce grazie ad ingredienti come la corsa verso l’ovest, le grandi praterie, i canyon, le gesta dei pionieri e dei cowboy, i duelli stile Sfida all'OK Corral o Mezzogiorno di fuoco, le guerre contro gli indiani, la nascita e l’abbandono di intere città nel deserto, la costruzione delle ferrovie che univano le sponde del Pacifico e dell’Atlantico.

L’arrivo massiccio nelle sale italiane di film western alla fine della Seconda guerra mondiale scatena la richiesta di storie da parte del pubblico. Come si legge nelle interviste agli autori contenute nel volume, in ogni città nascono editori improvvisati che assoldano qualunque disegnatore sappia anche a malapena copiare molto velocemente albi e libri illustrati provenienti da Oltreoceano, e qualunque scrittore sappia mettere insieme una storia con dei personaggi. È così che molti autori hanno mosso i primi passi nell’editoria, imparando da autodidatti a scrivere e disegnare. Poi, piano piano, arrivano anche i grandi editori, come Mondadori con Pecos Bill (1949), improbabile cowboy senza pistola creato da Guido Martina (anche straordinario sceneggiatore Disney, autore di L’inferno di Topolino) e disegnato da Raffaele Paparella e Pier Lorenzo De Vita; e successi popolari come Il Grande Blek (1954), un trapper (cacciatore) che viveva all’epoca delle Guerra d'indipendenza americana, creato dal trio di autori che si firmava EsseGesse (al secolo Giovanni Sinchetto, Dario Guzzon, Pietro Sartoris). Quanto al più famoso di tutti, il Tex Willer di Gian Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini (Galep), benché fosse nato nel 1948, all'inizio non era un personaggio di successo: si affermerà solo negli anni Sessanta dopo la scomparsa di personaggi molto più celebri e venduti, dando vita a una comunità di lettori che dura ancora oggi. Poi, arriva anche la vera documentazione storica: grazie ai compensi maggiori offerti dagli editori locali, molti autori emigrano in Inghilterra e in America dove scoprono che il west che conoscevano era solo una piccola parte delle storia americana. E così i confini temporali del genere si allargano per comprendere la fine del Settecento con le guerre tra coloni inglesi e francesi, fino ad arrivare alla rivoluzione messicana nel XX Secolo, che negli anni Settanta sarà l’ambientazione preferita degli “spaghetti-western”, ideale per sfogare tensioni e scontri politico-sociali dell’Italia di quel periodo.

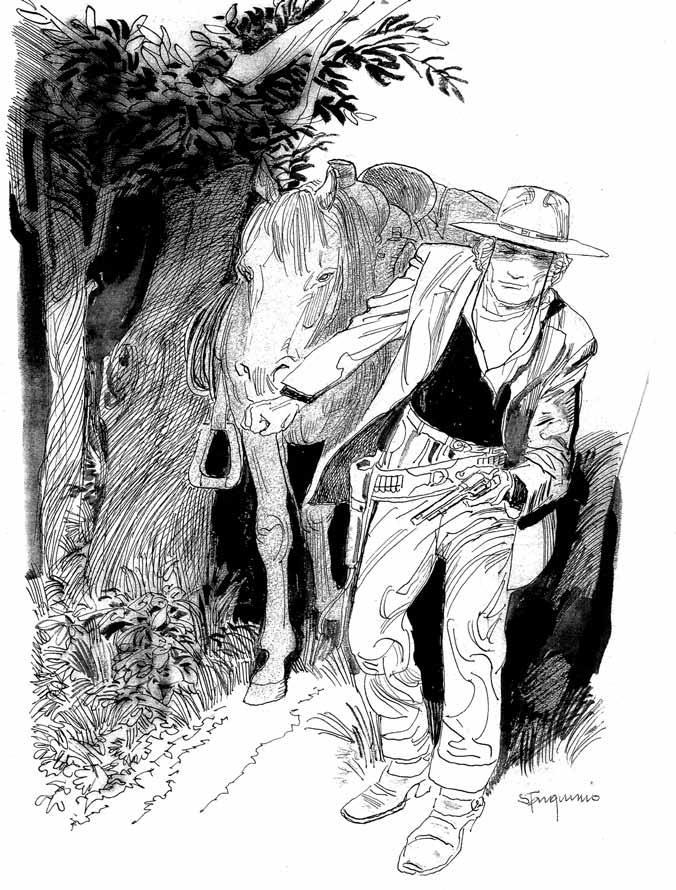

Disegno di Sergio Tarquinio.

Questa evoluzione del genere è ben raccontata in apertura del libro, nell'intervista al disegnatore Sergio Tarquinio (classe 1925), la cui carriera attraversa tutte le epoche editoriali descritte sopra, per arrivare infine alla partecipazione a due capolavori del fumetto italiano tout court: la Storia del West (1967) di Gino d’Antonio e Renzo Calegari, un pezzo di autentica Storia americana raccontato attraverso le gesta dei componenti della famiglia McDonald; e la saga di Ken Parker (1977), antieroe creato da Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo sulla scia di film della New Hollywood, come Corvo rosso non avrai il mio scalpo (1972) di Sydney Pollack e I compari (1971) di Robert Altman. Attraverso il western, Ken Parker ha raccontato le lotte per i diritti civili, lo scontro generazionale tra genitori e figli, i cambiamenti nel costume (anche in campo sessuale), la condizione femminile.

Tuttavia, la Storia del West e Ken Parker sono due casi isolati. In tutte, o quasi, le interviste del libro colpisce invece come la maggior parte dei disegnatori, che hanno dedicato la propria vita a studiare le tribù indiane meglio degli stessi autori americani (nelle cui opere hanno invece trovato spesso difetti e approssimazioni), non si siano mai interessati alla realtà in cui vivevano. Lo stesso vale per gli sceneggiatori, che questa realtà hanno evitato accuratamente di raccontare, persino sotto forma di metafora: come se avessero voluto rimuovere o prendere le distanze da una società che non volevano vedere o non sapevano decifrare, e dalla quale volevano allontanarsi anche dal punto di vista narrativo. Forse è anche in questa cesura che vanno ricercati i motivi della scarsa considerazione di cui, a parte poche eccezioni, hanno sempre goduto i fumettisti in Italia fino a tempi recenti.

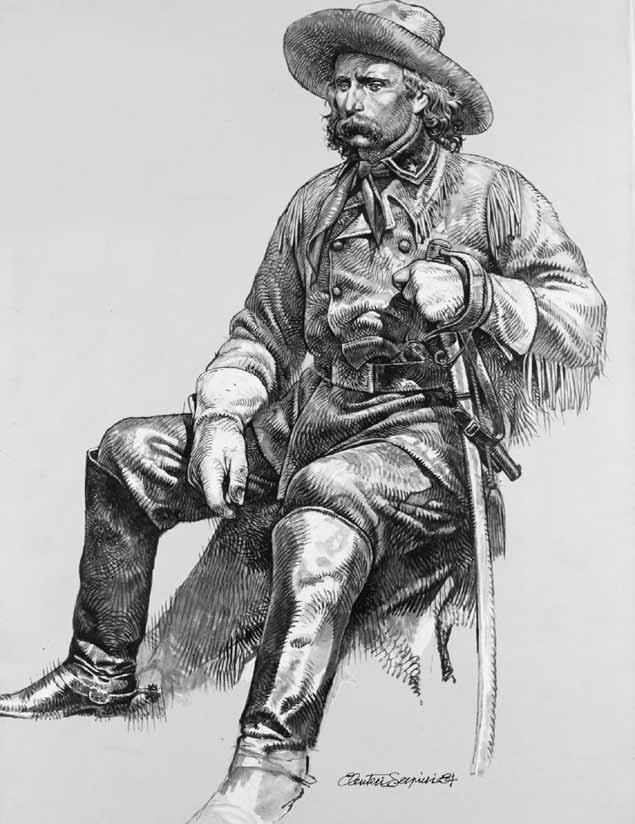

Disegno di Paolo Eleuteri Serpieri.

Questo lavoro di rimozione si riscontra, in parte, anche nella realizzazione del volume: nonostante la grande passione e il certosino lavoro di scavo dei curatori per ritrovare la maggior parte dei testi, pochi sono i dati riassuntivi dei personaggi intervistati e delle loro opere; poche le didascalie alle immagini, spesso mancanti degli autori e degli anni di realizzazione delle opere a cui si riferiscono; pochi gli interventi critici su personaggi importanti dal punto di vista storico ma la cui qualità e leggibilità delle storie e dei disegni è oggi davvero risibile. A parte la bella introduzione di Pier Luigi Gaspa al genere, C'era una volta il West, sono assenti dei testi che permettano di inquadrare storicamente le opere e gli editori citati, lasciando spesso questa operazione al lettore di buona volontà, che dovrebbe ricavare queste informazioni incrociando i dati forniti nelle interviste con la propria memoria e le conoscenze personali. Probabilmente i curatori e l’editore danno per scontato che qualunque lettore di questo libro sia stato (e sia tuttora) un conoscitore di queste opere e delle loro vicende editoriali: un errore di valutazione tipico dell’editoria a fumetti, che rischia di tagliare fuori molti potenziali lettori. Ed è un vero peccato, non solo perché sono palesi in ogni pagina il grande amore e la profonda conoscenza dei due curatori per gli autori trattati, ma anche perché i materiali, belli e preziosi, si leggono d’un fiato anche se si è semplici conoscitori. L'augurio è che i curatori riprendano in mano il loro lavoro e lo completino: in questo modo realizzerebbero un libro non solo bello ma anche necessario, tanto allo studioso quanto al lettore occasionale.

Tutte le immagini sono tratte dal volume.

Il libro: Sentieri di carta nel West – Quaranta interviste ad autori italiani di fumetti western, a cura di Roberto Guarino e Matteo Pollone, Torino, Allagalla, 2017; 604 pp., b/n; €40.