Perché tra virgolette? Le virgolette, come a suo tempo aveva osservato Umberto Eco, sono la cifra del postmoderno. L’indice di un atteggiamento che consiste nel non prendere sul serio, di petto, frontalmente, gli enunciati o le grandi narrazioni del Moderno. Una posizione di enunciazione laterale, disimpegnata, e che in fondo secondo i suoi critici tradurrebbe l’impotenza o la noia per la serietà delle ossessioni di fondazione. Una predilezione per le superfici, una strategia da cover che presuppone la sfiducia nell’originale, il gusto di tradire la verità, la storia. Si capisce che il grande scrittore del postmoderno sia stato Borges, con la sua passione per il falso e il simulacro. “Questo libro nasce da un testo di Borges, dal riso che la sua lettura provoca (…) facendo vacillare e rendendo a lungo inquieta la nostra pratica millenaria del Medesimo e dell’Altro”: così comincia Le parole e le cose, di Michel Foucault, uno dei libri-emblema di questa epoca.

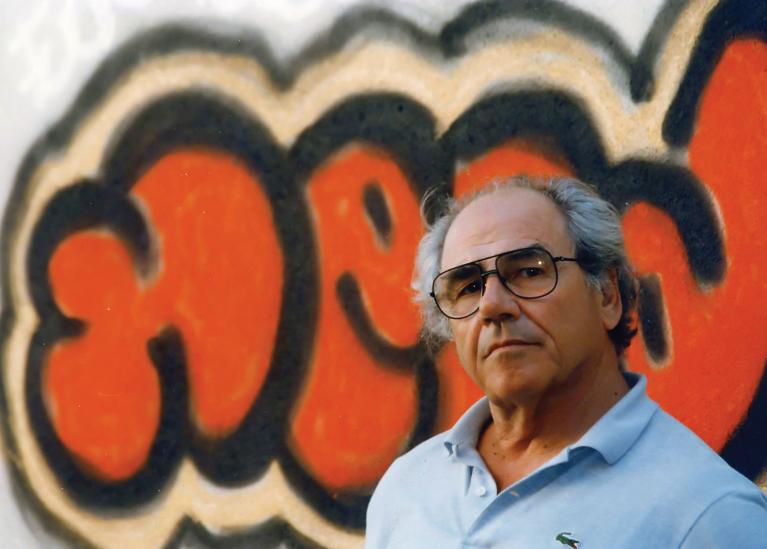

Certo Baudrillard ha partecipato a questa gigantesca opera di irrisione. Chi c’era più postmoderno di lui, così compiaciuto da concedersi alla ribalta mediatica internazionale mentre ne stigmatizzava la distanza dal reale, il carattere simulacrale. Così generoso da comparire su quel palcoscenico che lui stesso denunciava come il trionfo della finzione assoluta – come, accanto a lui e prima di lui, per esempio, Barthes, capace di ironizzare anni prima sui nuovi miti immaginari, dalla Pasta Panzani alla Citroen DS al catch… bei tempi.

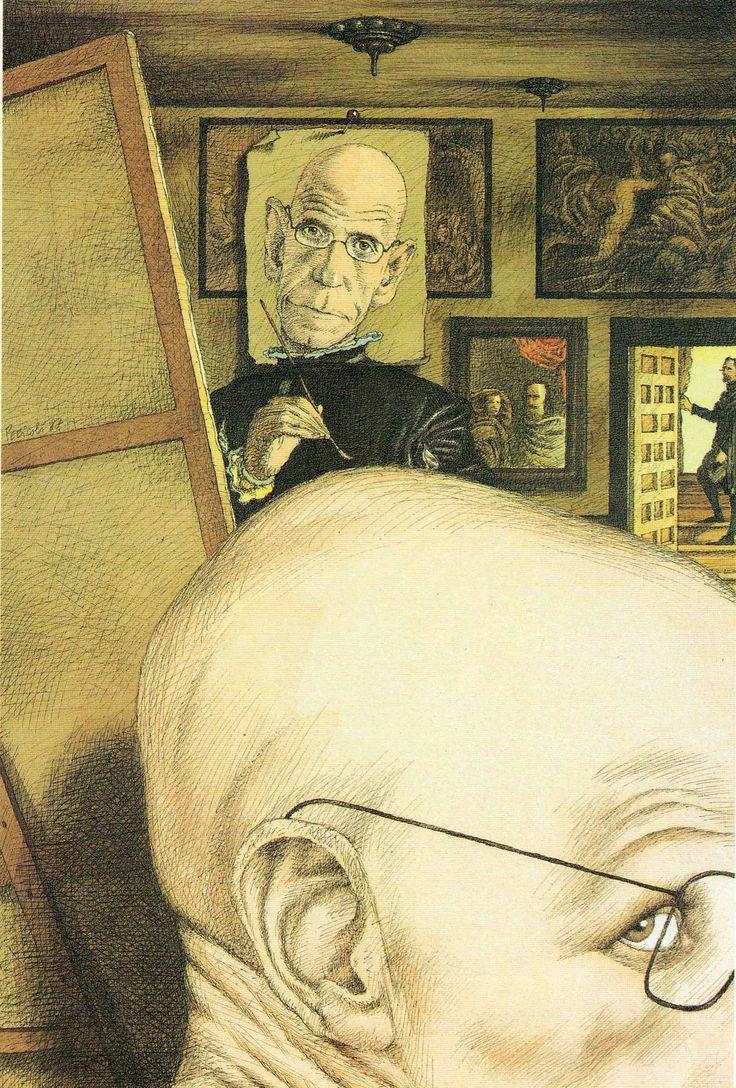

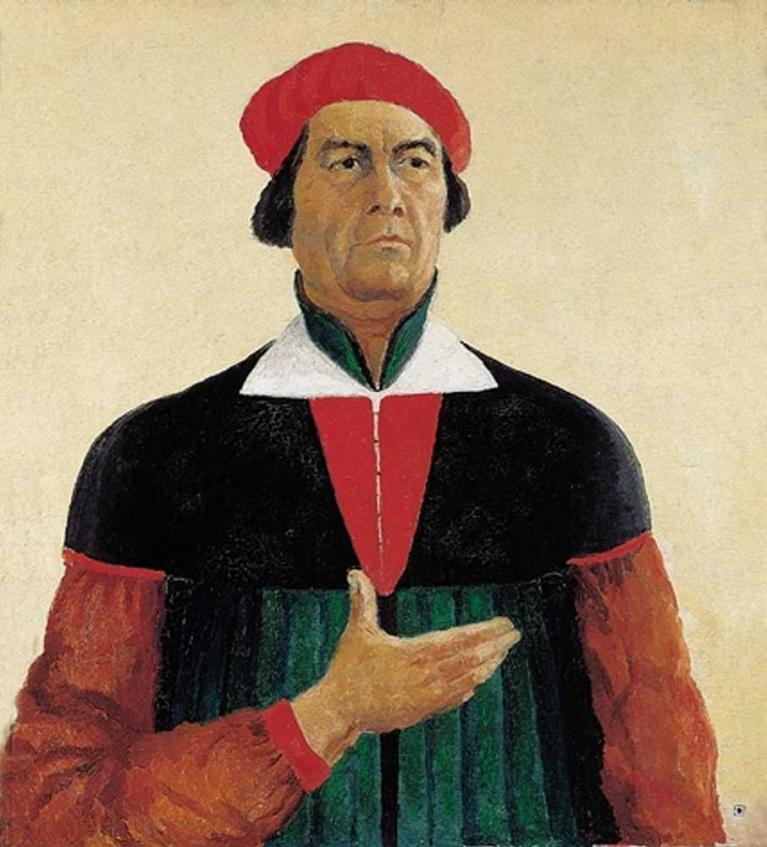

Ma prendiamolo sul serio: “(…) spesso un breve episodio (pragma brachy) una parola, un motto di spirito (rhema kai paidia) dà un’idea del carattere (emphasin ethous)”. Così esordisce Plutarco nella più celebre delle sue Vite. Ho in mente inevitabilmente, pensando a Baudrillard, un paio di immagini, che corrisponderebbero ai “brevi episodi” di cui parla il grande biografo. Indizi, forse “idee del carattere”.

La prima è una fotografia vista in una piccola mostra laterale nell’ambito di una Biennale veneziana, credo all’inizio degli anni Novanta; era una mostra di fotografie scattate da lui. Il tema, mi pare di ricordare, erano gli oggetti, la sua prima passione. In quello scatto, come me lo ricordo adesso, si vedevano un tavolo, forse una scrivania, con la luce bassa di una lampada da lavoro, e alcuni oggetti, forse strumenti di scrittura – penna, foglio, libro. Ricordo di avere imitato questa posa per qualche tempo, fotografando a mia volta il tavolo, la lampada, i libri, nella luce smorzata di un interno, insomma la mia “postazione di lavoro”. A volte il narcisismo può essere contagioso, come la dimestichezza con le descrizioni minuziose di un Butor, di un Robbe-Grillet o di un Perec di cui le foto di Baudrillard mi parevano la controparte figurativa.

La seconda immagine l’ho trovata qualche anno fa nell’edizione originale del libro di Cusset, French Theory. Risale al 1996, si vede lo scrittore sul palco dl un Casino del Nevada, “Whisky Pete’s”, indossa una giacca luminescente, pacchiana, da prestigiatore. Legge davanti a un microfono, e ha accanto una vistosa valletta. Il suo viso tradisce, mi pare, un certo comprensibile imbarazzo.

Quale titolo dare a queste due immagini che risalgono entrambe al periodo di apice, di massima fama? Forse “lo scaltro genio dell’oggetto” e “l’intellettuale come simulacro”? il secondo titolo è mio, il primo è preso di peso dal testo di uno dei suoi libri.

Quanti Baudrillard ci sono, e quale è il filo, o il reticolo, che li tiene insieme? In fondo quando parliamo di una vita come la sua, è questo che ci interessa, una traccia di senso che ci rimanga. C’è il Baudrillard degli oggetti. E c’è quello della perdita del reale, prima nel segno, poi nel simulacro. E c’è infine il Baudrillard dell’Evento che ritorna riportando l’attenzione sull’archeologia dimenticata dello “scambio simbolico”:

“non c’è più scambio simbolico al livello delle formazioni sociali moderne; non più come forma organizzatrice. Certamente, il simbolico le assilla come la loro morte, ma proprio perché non ne regola più la forma sociale”.

Così esordisce enfaticamente nel 1976 uno dei suoi lavori più affascinanti, Lo scambio simbolico e la morte. Ma forse si potrebbe dire, guardando questa affermazione dal punto di vista di venticinque anni dopo: lo scambio simbolico “è” la morte.

Si parte dall’oggetto, ma l’oggetto si derealizza in segno e l’economia politica finisce a riguardare segni che non hanno più referente. Ecco la radice della nozione di simulacro. Perdita di realtà, perdita di reale – le due nozioni, a mio parere, si confondono nelle pagine del sociologo francese. Infine, da questo oblio, da questa dimenticanza che ci segna come Occidente, emerge da un Altrove un Reale dello “scambio simbolico” che ha le sembianze del mostruoso. “Loro” ne sono capaci, noi non più.

Che cosa c’è, alla base? Intorno a quale nucleo gira questo percorso? Insomma, per dirla in un altro lessico che peraltro non gli era sconosciuto, quale sarebbe la “pulsione”? Il nucleo pare essere proprio la nozione di Simbolico – o meglio, del Simbolico come scambio in perdita – che il Baudrillard studioso, prima di diventare la superstar mediatica di cui abbiamo detto, riprende da Mauss e da Bataille.

Ma c’è una deriva complementare che parte dall’oggetto, quella della seduzione, del “fatale”, o anche del sex appeal dell’inorganico che lui, e poi Perniola, riprendono da Benjamin. Qui l’oggetto non appartiene più al regime economico moderno dello scambio – Baudrillard corregge l’economia politica marxiana estremizzandola: si anima, seduce, non possiamo resistergli. La magia premoderna riemerge a valle dell’economia del segno.

Ma lo scaltro genio dell’oggetto è anche, per lui e per altri della sua generazione, lo scaltro genio della scrittura o del dispiegamento sontuoso del significante. Come accade per molti dei pensatori francesi di questa epoca, anche per lui è difficile distillare, per così dire, un senso puro, anemico, senza tener conto della superficie del linguaggio in cui il significato non è solo trasportato ma elaborato, costruito. Il fascino di questo autore – come il fascino di Foucault, di Derrida, di Barthes, di Lyotard – è anche nel piacere della scrittura, non risiede in un pensiero puro indifferente allo stile. Lo stile di B. non “somiglia” ma piuttosto risuona con la scrittura di autori come quelli citati, fino al punto che la parola, la frase, crea il senso. È un’evoluzione, dalla relativa secchezza “scientifica” de Il sistema degli oggetti, alla complicazione concettuale relativamente indifferente allo stile di Per una critica dell’economia politica del segno, all’aperta seduttività di Cool Memories o di La trasparenza del Male, o di L’America. Modi di épater o necessità strutturale di un pensiero che non ha altro modo di esporsi? I lettori di Baudrillard, credo, se lo sono chiesto.

Stile: “non posso farne a meno”. Lo stile è la pulsione nella scrittura. Un pensiero come questo non può esistere senza la sua configurazione linguistica o addirittura grafica. Due esempi, in breve: che cosa sarebbero il “pensiero” di Derrida o di Lacan senza la presenza dei giochi di un Queneau o di quelli ben più estremi di un Joyce? Di più: senza la necessità di “con-figurare” la pagina in modo che si possa esibire il carattere non sequenziale, ma piuttosto reticolare o disseminato, di questo pensiero? Pensiamo alla pagina grafica di Glas , il lavoro di Derrida del 1974 che fa convergere Hegel e Genet, o ai disegni delle cordicelle dei nodi borromei nell’ultimo Lacan del Seminario XXIII.

Nel caso di Baudrillard troviamo la stessa necessità ai limiti ambigui del compiacimento: come resistere alla seduzione di questa denuncia, alla sua eleganza: “(…) questa lucentezza pubblicitaria di tutta una subcultura commossa fino alle lacrime dalla propria convivialità, fremente di business, arricchita come l’uranio, abbellita dalle vestigia dell’autogestione e dagli stereotipi della comunicazione”? (Cool Memories, tr. it. p. 125). Oppure ancora, uno dei miei passi preferiti da L’America (1986, tr. it. pp. 10-11):

“Ho cercato l’America siderale, quella della libertà astratta e assoluta delle freeways, mai quella del sociale e della cultura. (…) Ho cercato la catastrofe futura e passata del sociale nella geologia (…) quello spostamento lento, abissale, remoto che è l’erosione, e la geologia, fin nella verticalità delle megalopoli. (…) il deserto non è che questo: una critica estatica della cultura, una forma estatica della sparizione. (…) Deserto: reticolo luminoso e fossile di una intelligenza non umana, di una indifferenza radicale”.

![]()

Non c’è “teoria”, nello sviluppo ultimo del lavoro di Baudrillard, senza che si ceda alla seduzione dello stile.

Non tutto, certo, è dispiegamento del significante, benché questo sia necessario, come ho cercato di dire. Ripeto semplificando la sequenza così come la vedo io:

- oggetto/sistema

- secndo e valore di scambio-segno

- simulacro/seduzione/perdita (del simbolico) = sciopero degli eventi

- ritorno impossibile dello scambio simbolico (terrorismo)

E per questa via è possibile stranamente accostare il suo pensiero, e il suo atteggiamento, al suo più vistoso successore mediatico attuale, Slavoj Žižek. Questo confronto non è immotivato, se guardiamo anche brevemente le due posizioni possono emergere somiglianze inaspettate. Colpisce soprattutto uno slittamento, una dislocazione dei termini comuni. Per esempio, Simbolico e Reale. O anche, con riferimento alla generazione dei post-strutturalisti, Simulacro. Provo a dire nel modo più breve possibile.

“Reale”. Credo che Baudrillard avesse in fondo una nozione un po’ di senso comune, in proposito: il reale è la realtà là fuori, quella che abbiamo perduto attraverso il dominio chiuso dei segni. Al fondo, credo, c’è una nozione abbastanza tradizionale di “apparenza”, come il meno-di-realtà, o ciò che vi si contrappone. Proprio Žižek lo ha capito molto bene quando spiega polemicamente che la “realtà” è precisamente l’apparenza essenziale, condivisa. Cioè – e qui tocchiamo il punto centrale – “il Simbolico” o la fiction come ordine. La fictionè simbolica, sul piano svalutativo dell’immaginario starebbe invece la fantasy. Fiction, simbolico e “realtà” fanno parte del medesimo ordini: così il piano della finzione si sdoppia, non è tutto consegnato al simulacro. D’altra parte, “apparenza” e “simulacro” invece si contrappongono apertamente, “l’apparenza è simbolica, il simulacro è immaginario” (Žižek), ovvero appartiene al dominio della fantasy.

Così, se in modo un po’ rozzo facciamo ruotare o disponiamo come in un diagramma grafico queste parole-chiave, otteniamo un curioso esito: non totale estraneità, e nemmeno semplice omonimia, ma una vicinanza o una risonanza che ci permette di far agire una quasi-parentela. Il “reale” di Baudrillard sarebbe forse simile al “Simbolico” del Lacan riletto da Žižek, mentre il “simbolico” baudrillardiano somiglia in qualche modo, per il suo carattere estremo e radicale, piuttosto al reale-impossibile, al fuori-senso, su cui proprio il pensatore sloveno si accanisce con continui tentativi di definizione. Ma questo sarebbe in qualche modo parente del simbolico-scambio di Baudrillard, dell’eccesso, che come tale si nega proprio alla “realtà”. Nella sua profonda differenza, è notevole come questo Reale, che scrivo con la maiuscola, richiami quel reale-impossibile che nel frattempo Lacan elaborava sulla base di altre fonti.

Torniamo un momento sul simulacro, qui vediamo un’altra differenza, questa volta tra Baudrillard e i pensatori della sua generazione: per lui il simulacro pare essere una nozione critico-nostalgica, è l’esito di una perdita (del reale). Pare che il sociologo francese sia ambiguamente sedotto proprio da questa perdita, insomma che la perdita stessa procuri, attraverso la seduzione, un certo godimento. Il simulacro tuttavia è appunto un termine condiviso, conteso, in quegli anni, nella riflessione da parte di figure come Klossowski, Deleuze, Foucault.

Quale è in questo caso la differenza? La fine del lutto, si direbbe; insomma c’è in questi autori, a differenza di Baudrillard, una dimensione positiva del simulacro che porta fuori dalla nozione di “rappresentazione” che si regge sulla sua più o meno fedele adaequatio alla realtà. Foucault scrive infatti che il simulacro allontana (positivamente) dall’identico e dal suo dominio, Deleuze all’inizio di Differenza e ripetizione – 1968, perfettamente contemporaneo a Il sistema degli oggetti– osserva (ancora positivamente) che il simulacro è uno dei marcatori del nostro presente: “il primato dell’identità (…) definisce il mondo della rappresentazione. Ma il pensiero moderno nasce dal fallimento della rappresentazione e dalla perdita delle identità. (…) Il mondo moderno è il mondo dei simulacri. In esso l’uomo non sopravvive a Dio, l’identità del soggetto non sopravvive a quella della sostanza. Tutte le identità non sono che simulate, prodotte come un ‘effetto’ ottico”.

Dunque sarebbe interessante – ma qui non c’è spazio – comporre una grafica degli spostamenti, degli effetti di dislocazione, di vibrazione semantica. L’analisi delle derive storiche di questo gruppo di termini sarebbe anche un indizio del passaggio da un’epoca del pensiero e del sentire a un’altra, la nostra, che ha superato l’ossessione del simulacro ma continua a discutere sul simbolico.

Ma Baudrillard è davvero tutto “tra virgolette”? Se lo fosse, la sua opera di cui già ci stiamo quasi dimenticando sarebbe compresa nel profilo di una moda recente e passata. Con, in più, un certo sgradevole tratto nostalgico: il simbolico è ciò che non abbiamo più, che abbiamo perduto – o forse, che non c’è mai stato davvero.

Allora, che cosa ci resta? Insomma, il suo lavoro sarebbe solo un Beispiel – l’esemplificazione di una situazione comune alla cultura in un certo periodo storico – o può avere la posizione di un Exemplum, ovvero di una “singolarità” che continua a parlare per differenza, che ci fa capire, come l’esemplarità kantiana, senza che sia possibile “ridurre a concetti”? O più semplicemente: che cosa c’è di non stereotipo, di sporgente, di tuttora urticante, che ci permetta di dissociarlo dal luogo comune e dalla figura in fondo banale del pensatore che proprio perché di moda si è prestato troppo facilmente alla volgarizzazione e dunque all’oblio?

Proprio la differenza, o l’apparente omonimia dei termini, permette di fare un’ultima considerazione che ci consegna una traccia tuttora viva. Questa traccia riguarda un altro dei grandi termini chiave di Baudrillard, il “segno”. E anche qui c’è una deriva: il significato della parola nella Critica dell’economia politica del segnoè comparabile, credo, a una delle accezioni della parola “immaginario”. Ma allora rimane viva, in veste variata, l’importante ipotesi che lui chiamava “economia politica del segno” e che io chiamerei, ricorrendo all’altro lessico, “economia del sembiante” o “dell’immaginario”.

Questa differenza lessicale, che emerge nel confronto con l’altra deriva, quella che Žižek ricava da Lacan, ci permette di ragionare su una differenza di scenario che forse l’estetismo compiaciuto del sociologo non permetteva di scorgere. Nell’economia politica del segno c’è chiusura: se i segni si scambiano tra loro senza referente, se il referente – così come, all’altro estremo, lo “scambio simbolico” – è perduto – ciò che si perde è il reale (come) realtà. Il mondo dei segni diventa simulacro senza uscita, non ci sono più “eventi”. Dove “evento”, questo vocabolo ambiguo, indica sia la rottura, il disastro, sia la realtà là fuori. Nel dominio senza esterno del segno, gli eventi sono entrati “in sciopero”.

Se invece, con una variazione lessicale, parliamo di economia del sembiante o dell’immaginario, diciamo, andando oltre Baudrillard, che l’immaginario ha “effetti di realtà”. L’immaginario “fa fare alla gente delle cose”. Ma si può dirlo anche nel lessico baudrillardiano: “seduce”, però la seduzione è wirklich, non resta chiusa nel circuito del segni.

Fenomeni vistosi come la “vetrinizzazione sociale” (Codeluppi) possono essere letti in due modi. Nel primo modo, solo un evento-catastrofe può risvegliare il reale. Nel secondo possiamo pensare – sulla traccia inaugurata proprio da Baudrillard! – una economia politica che modifica lo scenario marxiano nella stessa direzione. Si deve tornare a parlare di plusvalore, di desiderio, di “forme di soggettivazione”. E di economia “dei consumi” in senso critico e non apologetico. È un’altra dimensione dell’immaginario, una dimensione operativa. L’immaginario produce movimenti di desiderio che sono “anche” parte di processi di plus-valorizzazione. La critica dell’economia politica del segno si evolve in una critica dell’economia politica dell’immaginario. Ma per far questo, il dominio senza esterno dei segni – dei sembianti – si deve aprire.

Questo testo è dedicato a Vanni Codeluppi.

Oggi presso l'Università IULM di Milano, in Aula Seminari, si terrà il convegno dal titolo Jean Baudrillard e la teoria dei media (direzione scientifica di Vanni Codeluppi).