Recentemente il Liceo Marie Curie di Grugliasco, alle porte di Torino, ha festeggiato i quarant'anni di attività. Quello che segue è la versione ridotta e riadattata del testo di un intervento di un docente e poi preside della scuola, che ha ricostruito i primi anni dell'istituto: uno scorcio di storia e termomentro della trasformazione, in un momento cruciale di passaggio e nel pieno sviluppo della scolarizzazione di massa, vista attraverso gli occhi di una comunità educante.

Quella di oggi è un’occasione significativa per ricordare i quarant’anni del Liceo Curie e dare inizio a un nuovo istituto, nato dall’unione del Curie con l’adiacente istituto Vittorini, che già aveva assorbito l’istituto Castellamonte. E ora si può dire che il Curie sia “uno e trino” e che ancora più di ieri il Liceo Curie o Curie-Vittorini sia oggi un istituto d’istruzione secondaria pluriindirizzo, aperto al territorio, con il settore economico, il settore tecnologico, il liceo scientifico, il liceo linguistico, il liceo delle scienze umane, mentre del nucleo originario, il liceo scientifico, resta in vita una parte e con dei corsi incompleti.

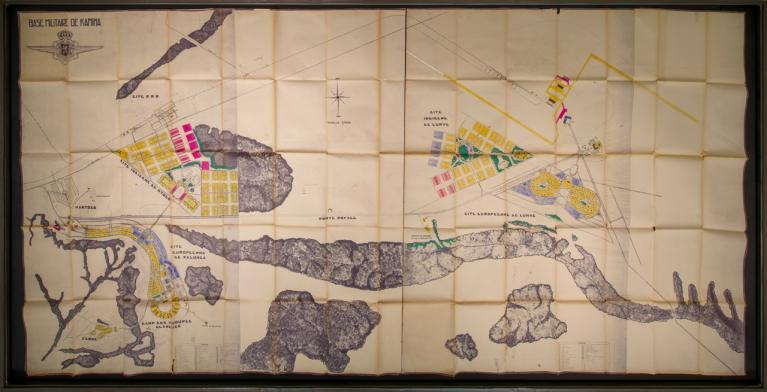

Il Curie fu istituito e vide la luce nel 1976 esclusivamente come liceo scientifico ed era il X liceo scientifico di Torino. L’intitolazione a Marie Curie sarebbe avvenuta l’anno successivo. Era il terzo istituto funzionante nel così detto complesso del Barocchio, su terreni della Provincia di Torino, in quello che doveva diventare, nei progetti, e però non divenne, una sorta di campus dell’istruzione secondaria di secondo grado.

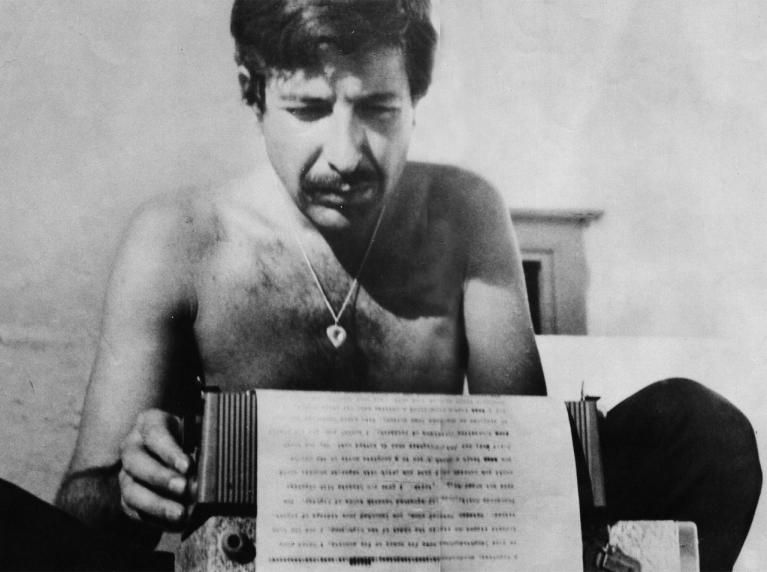

In quegli anni i licei scientifici fiorivano; il Maiorana (VII), il Cattaneo (VIII), il Leonardo da Vinci (IX) erano di non molto anteriori; seguì ancora l’XI, l’attuale Copernico, segno evidente della richiesta dell’utenza in quegli anni e del favore che l’indirizzo incontrava.

Il X liceo scientifico aprì le sue porte e le sue aule il 1° ottobre 1976, venerdì di un bisestile come questo, per avviare l’anno scolastico 1976-77. Per l’ultima volta nella storia della scuola italiana l’anno scolastico iniziava il 1° ottobre; l’anno successivo avrebbe avuto inizio il 20 settembre e poi via via sempre più in anticipo. Sono stato al Curie dal 1976 al 1987 come insegnante di lingua e letteratura inglese e vicepreside e più volte nel Consiglio d’Istituto per la componente docente; l’ho lasciato dopo aver vinto il concorso nazionale a preside e come tale vi sono ritornato nell’anno scolastico 1990-91. Passato nel 1991 ad altra amministrazione, vi sono ritornato nel marzo 2011 fino al 31 ottobre 2011, quando ho terminato la mia attività nella scuola. Alfa ed Omega, in un certo senso, all’insegna del Curie.

La mia esperienza al “Decimo” è stata nei diversi ruoli una continua crescita culturale, una formidabile palestra di formazione professionale, umana e critica, tornata utile in fasi successive della mia professione.

![]()

Per il 1° ottobre il liceo non era ancora del tutto completato o pronto e per circa due settimane le lezioni si svolsero al pomeriggio al vicino Castellamonte con sette insegnanti. Poi, man mano l’organico si completò, gli operai finirono gli ultimi lavori e la sede al 120 di Coso Allamano divenne totalmente disponibile. Il liceo iniziò con 14 prime, sezioni dalla A alla P, 3 seconde, 3 terze, 1 quarta, per un totale di 21 classi.

Le palestre sembravano belle e moderne, e ricordo, per inciso storico, che per l’educazione fisica vi erano le squadre maschili e femminili, con i relativi docenti di genere. Nell’anno successivo le sezioni N, O, P, furono destinate all’XI liceo, ma il Decimo crebbe subito.

Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, detto anche non docente (l’unica categoria, si diceva allora, a essere definita per quello che non fa) apparteneva ai ruoli dell’Amministrazione Provinciale, proprietaria dei locali, alla quale spettava anche l’obbligo di fornire i mobili, le attrezzature, i servizi e la manutenzione.

Gli allievi di quei primi anni provenivano principalmente dai quartieri di Santa Rita, Mirafiori Nord, Mirafiori Sud, altri da Pozzo Strada e San Paolo; non molti da Grugliasco; appartenevano in maggioranza al ceto medio impiegatizio (Fiat, il suo cosiddetto indotto, banche), ma erano anche ben presenti figli di operai nonché di professionisti e di commercianti.

Il Decimo non era comodissimo da raggiungere, lontano dal centro di Grugliasco e lontano dagli ultimi palazzi al confine di Torino e c’era ben ragione di definirlo situato in quello che si definisce il Gerbido (terra ventosa e fredda e nebbiosa): tutto quello che si vede di costruito ora, è venuto ben dopo; allora c’era solo la chiesa delle Missionarie della Consolata laggiù e d’inverno, soprattutto di sera, si era nel bel mezzo del nulla, tanto che il preside Bracco una volta avvertì una professoressa che “hic sunt leones”.

I collegamenti erano effettuati con dei bus navetta (molti studenti facevano l’autostop all’angolo tra Corso Sebastopoli e via Guido Reni), raggiungere la sede era comunque pericoloso; si attraversava il corso con rischio e pericolo; e pericoloso lo sarebbe rimasto a lungo; non c’erano impianti semaforici né la corsia preferenziale; sarebbero venuti in seguito, in seguito a vigorose proteste e al tragico incidente che costò la vita a Katia Lazzarotto, allora in terza liceo, ma si era già nel 1985. C’erano problemi con il riscaldamento e presto sarebbero emersi problemi all’edificio, concluso forse in fretta e in economia. Un lungo filo che attraversa 40 anni.

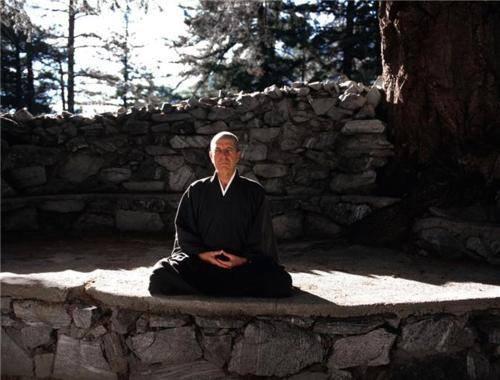

Nei primi 5 anni (1976-81) del Decimo, gli alunni delle classi prime, seconde, terze e della quarta dal primo ottobre 1976 vissero con noi dentro e fuori la scuola tutti i grandi eventi del Paese che, in misura grande o piccola, entrarono comunque nel loro universo adolescenziale. Erano anni intensi e densi di fatti, dove sembrava più prevalere la critica delle armi che le armi della critica e fin dal primo anno di funzionamento, nel 1977, fummo tutti messi a dura prova. Anni non facili, dove terroristi rossi, terroristi neri e mafia fecero scorrere molto sangue. Anni di manifestazioni, di scioperi, di assemblee che toccarono inevitabilmente anche il Decimo, fenomeni caratteristici comuni alla maggior parte delle scuole statali. Anni anche di “cattivi maestri”, cui molti credettero, anni di violenza e di estremismi, anni in cui non bastava essere democratici per non essere colpiti, e il Decimo non ne fu esente, come successe nel 1980 alla preside Simonelli, la cui Golf fu data alle fiamme una sera in cui eravamo in Consiglio d’Istituto.

Vivemmo il ‘77, il primo anno di funzionamento del Curie, uno dei cosidetti “anni di piombo” (quello della comparsa della compagna P38 e di un lungo elenco di vittime fino a Carlo Casalegno e a Roberto Crescenzio/Angelo Azzurro); vivemmo nel ‘78 il sequestro e la morte di Moro, l’elezione di Pertini, l’avvicendarsi di tre papi. Quando nel 1978 al Curie si diffuse la notizia del rapimento di Moro, un silenzio sbigottito ed irreale calò sulla scuola. Nelle classi raccomandammo calma e di seguire le notizie; con alcuni studenti si andò in piazza del municipio a Grugliasco dove era stato organizzato un presidio. Nel 1979 fummo colpiti in particolare dall’assassinio a Genova del sindacalista Guido Rossa ad opera delle Brigate Rosse e dalla morte a Torino dello studente Emanuele Iurilli nel corso di uno scontro a fuoco tra terroristi di Prima Linea e Polizia.

Torino, ancora industrializzata e con una forte base operaia, era ormai divenuta il campo di battaglia principale della maggior parte delle organizzazioni di lotta armata di estrema sinistra; il susseguirsi di attentati, scontri a fuoco, manifestazioni di protesta diffusa, aveva creato un'atmosfera di forte tensione ed insicurezza nella cittadinanza e grande preoccupazione nelle forze politiche.

Tra tutte le vicende del 1980, quella che ebbe più impatto a Torino e sicuramente al Curie fu la vertenza dei licenziamenti e della messa in cassa integrazione di oltre 25.000 operai alla Fiat. Come è noto, la controversia si chiuse con la Marcia dei quarantamila, che segnò la cesura verso nuovi processi sociali.

Ma erano anche anni di ideali fortemente sentiti, di riforme legislative importanti – la leggi Basaglia, la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza e i decreti sugli organi collegiali. E poi le radio libere, la televisione (Alto gradimento, Happy days), gli indiani metropolitani, il punk, La febbre del sabato sera, Il cacciatore e Apocalypse now, Spielberg, il walkman; le morti di Elvis Presley e John Lennon, la protesta contro il nucleare e i disastri ambientali. Le stragi e le trame nere.

![]()

Chi come me ed altri allora si presentava nella veste di docente, aveva sotto gli occhi una scuola refrattaria alle novità, ancorata ai vecchi e stantii programmi ministeriali, non aperta sulla società civile, disponibile a informare piuttosto che a formare i giovani, considerati in molte scuole vasi da riempire, anziché soggetti da cui far emergere il meglio della loro ricchezza culturale e umana (non è questo il vero significato del verbo educare?). Ci si batteva dunque con determinazione non perché cambiasse solo qualcosa per restare tutto come prima, ma per una profonda riforma, per una preparazione didattica degli insegnanti aperta sulla società in evoluzione, per tempi più lunghi di ascolto e di supporto alle famiglie. E soprattutto per un loro coinvolgimento più attivo nel processo scolastico e didattico.

Erano anni in cui la contestazione sembrava mettere in discussione le strutture del funzionamento della scuola che spesso si realizzava nel fenomeno dello sterile assemblearismo, che impegnò tante ore di scuola in incontri poco ordinati, in discussioni non sempre proficue, anche se sinceramente spontanee, ma sostanzialmente poco concludenti.

L’innovazione doveva passare non solo per la fine dei generalizzati rapporti autoritari e burocratici preside-docente, docente-allievo, ma soprattutto per la didattica. Intanto si iniziò con la scelta di libri di testo innovativi che case editrici più illuminate, come Loescher, Nuova Italia, Zanichelli, proponevano per scienze, fisica, lingue straniere (con sempre meno grammatica normativa e più metodo comunicativo), lettere (l’impegnativo Materiale e l’immaginario è del 1978); poi lezioni in compresenza di docenti di materie affini o comuni, poi la didattica di laboratorio, in particolare di Scienze. Una cosa unica del Curie, fu la sperimentazione di nuoto nelle ore di Educazione Fisica, che si protrasse a lungo.

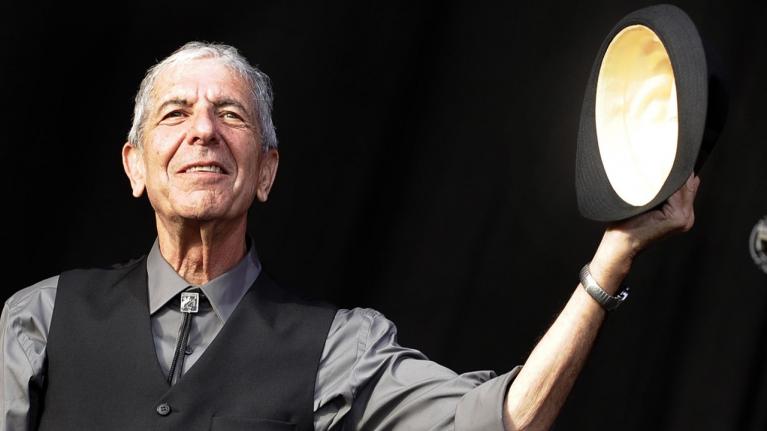

Un’altra problematica che ci impegnò e ci coinvolse fu l’applicazione dei Decreti delegati, riguardante gli organi collegiali, visti come strumento di partecipazione e vita democratica. L’attenzione maggiore si concentrò sugli organi collegiali d’istituto. La rilettura dell’articolo 1 del D.P.R. 416/31.5.1975 fa comprendere lo spirito dell’iniziativa di legge: «Al fine di realizzare […] la partecipazione della gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali».

Quanti, genitori e docenti, idealizzavano una scuola non più chiusa in se stessa, nei suoi programmi, negata alle famiglie e alla società, ma aperta verso i tempi che stavano radicalmente cambiando, ci misero l’anima perché quei decreti non restassero lettera morta. Le famiglie si mobilitarono e si organizzarono in vista delle elezioni secondo gli schemi della politica ed elessero i loro rappresentanti negli organi collegiali. Basti ricordare come segno dell’entusiasmo dei tempi per l’importanza attribuita al fatto che a presiedere il Consiglio di una scuola fosse un genitore e non il preside, l’elezione di Primo Levi come presidente del Consiglio d’istituto del liceo D’Azeglio di Torino.

Tutti gli organi collegiali – centrali, regionali, distrettuali e provinciali, i consigli di classe, di istituto – e quant’altro i Decreti delegati erano riusciti a produrre, sembravano materia difficile da tenere assieme e da far funzionare da parte di genitori e docenti, fino a quel momento non abituati a discutere e a confrontarsi, ad aprirsi alla realtà che stava cambiando. Eppure si videro risultati positivi: le famiglie cessarono dall’avere un ruolo esclusivamente passivo; gli stessi alunni furono coinvolti nei consigli di classe e d’Istituto perché potessero far sentire la loro voce e quella dei loro compagni. La scuola si aprì ad altri soggetti che non fossero solo gli insegnanti. Medici, per esempio, i rappresentanti sindacali o di movimenti che avevano avuto un ruolo importante nella guerra di Liberazione, gli storici, i professionisti. Tra le iniziative al Curie di apertura alle tematiche civili e sociali mi piace ricordare questa, per la sua peculiarità: il prof. Luigi Tavolaccini aveva partecipato alla stesura della legge 180, lavorava presso l’Ospedale psichiatrico di Collegno e aveva aperto la prima comunità terapeutica per pazienti psichiatrici proprio al Barocchio; con lui organizzammo di pomeriggio una serie di incontri in sala conferenze chiamato Breve viaggio nella follia con pazienti psichiatrici e studenti. Fu un'indimenticabile esperienza di interscambio, di grande valore per tutti. “I matti a scuola?”, disse qualcuno. “E perché no”, fu la mia risposta.

![]()

Una novità importantissima, una vera conquista, fu l’articolo 42 del DPR 416/74, che garantisce per «gli studenti della scuola secondaria superiore ed artistica e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la possibilità di riunirsi in assemblea nei locali della scuola». In particolare, «le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore e artistica costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti». Sono passati 40 anni e i Decreti delegati sono in vigore tutt’oggi. Nonostante vi siano stati numerosi tentativi di riforma, gli organi collegiali d’istituto sono ancora sostanzialmente gli stessi.

Per tutti quegli anni noi siamo stati lì, nell’ultimo edificio del Barocchio, a cercare di dare vita ad una scuola nuova, davvero neonata. Per noi giovani docenti l’impegno si prese subito sul serio; si trattava anche di una sfida personale, culturale, politica. Era difficile farne a meno, anche senza essere militanti, bastava esserne convinti: non importava se cattolici, marxisti, agnostici, iscritti o non iscritti ai sindacati; lo sforzo era lavorare per una scuola diversa, attenta agli studenti, alle istanze sociali, senza far venire meno la serietà degli studi; intendevamo instaurare con gli studenti un rapporto non gerarchico o autoritario, ma collaborativo, anche informale, coglierli come persone e come tali conoscerli, valorizzare quello che c’era di valido in loro e non esaltare gli aspetti negativi; essere efficacemente autorevoli e non scioccamente permissivi o lassisti.

Certamente non più una “scuola di classe”, che premia coloro che hanno talento ed educazione, mentre si disinteressa o esclude chi con talento da sviluppare non ha capacità acquisite dall’ambiente familiare.

D’altra parte si cercava solo di mettere in pratica il terzo comma dell’articolo 34 della Costituzione: «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi».

Nel 1978, durante uno scrutinio difficile e lungo degli esami di riparazione di una seconda (certi consigli di classe e consigli d’istituto potevano terminare a mezzanotte), si riuscì, a maggioranza, a promuovere uno studente che proveniva da un ambiente culturalmente deprivato e le cui prove erano complessivamente proprio al limite della sufficienza, ma che secondo me e altre colleghe, aveva le qualità per passare alla classe successiva. Quando vide il risultato positivo, quello studente mi disse: “Se mi aveste bocciato, io da domani avrei continuato ad andare a mettere piastrelle con mio fratello”. Quello studente è diventato un affermato avvocato.

Ci aiutava anche allora il fatto che la forbice d’età tra docenti e allievi non fosse molto ampia; tra noi e quelli dei triennio era veramente stretta, quasi da fratelli maggiori… anziani. Così con i colleghi, in un rapporto intenso di frequentazione, di condivisione, di dialogo, rapporto che andava al di là dei ruoli formali. Lo stesso dicasi nei confronti del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo.

Certo, erano gli anni fatati di miti cantati e di contestazioni; erano i giorni passati a discutere e a tessere le belle illusioni, come avrebbe poi cantato Guccini; l’impegno che dedicavamo era totale, di questo eravamo certi; incontri, discussioni, strategie, progetti continuavano anche dopo la scuola; ma altrettanto – i tempi lo imponevano – eravamo ben consci (e con noi lo erano gli studenti e le famiglie) di quanto avveniva intorno a noi; non ho dimenticato quanto disse un saggio genitore: che anche a tenere chiuse le finestre della scuola, l’aria di fuori entra lo stesso.

Così, non ci si tirava indietro a discutere con gli studenti, a stare con loro anche al pomeriggio, per permettere che facessero riunioni, non avendo altro luoghi aggregativi; e si stava anche fino a sera sui gradini d’ingresso a conversare. La scuola come luogo d’incontro, anche. Un pomeriggio dei miei primi giorni di servizio il preside mi chiamò a casa, chiedendomi se ero disponibile a tornare a scuola per consentire ad un gruppo di studenti di riunirsi nei locali del liceo alla presenza di un docente (per la sicurezza e non solo).

Ovviamente, dissi di sì. Molti degli studenti percepivano e amavano questa vicinanza dei docenti ai loro momenti personali, un fatto nuovo e inedito. Certo non tutte le classi erano uguali né lo erano tutti i docenti, ma dove questi rapporti si instauravano, si creava un clima caldo, di vicinanza, e i ragazzi, intelligenti e sensibili com’erano e come sono, sapevano comunque distinguere i ruoli. Si poteva stare insieme, ci si poteva dare del tu (da me mai sollecitato agli studenti, ma anche mai rifiutato), si poteva andare insieme in birreria o fare delle serate di bagna cauda di gruppo, ma al mattino dopo, se non avevi studiato ed eri interrogato io il “4” te lo mettevo senza la minima esitazione. Uno studente, come dedica nella foto ricordo di quinta, scrisse: Dicono che sia impossibile trovare amici nella generazione precedente. Penso non sia vero.