Segni d'Infanziaè un festival che si svolge da dieci anni a Mantova con la direzione di Cristina Cazzola. Ha una peculiarità: non solo la consistente dimensione internazionale – dimostrata dagli spettacoli ma anche dal fitto calendario d'incontri e discussioni – o la complessa ricchezza del programma (difficile districarsi in un'offerta ampia e varia che copre dalle 10 di mattina a sera inoltrata per una settimana, dal 26 ottobre al 2 novembre); ma il fatto che è un festival interamente dedicato al teatro per ragazzi. Una delle tante “Cenerentole” spesso troppo di frequente dimenticate dal grande teatro (ufficiale o di ricerca che sia), o almeno non sempre al centro dell'attenzione di teatri e critica; ma che anche in Italia dispone di una quantità di strutture, operatori, occasioni di esposizione e confronto di grande diffusione e spesso anche di qualità, che non hanno nulla da invidiare alla scena – diciamo – per i “grandi” (per farsi un'idea della vivacità del settore, si può dare un'occhiata a Eolo, rivista dedicata al teatro ragazzi diretta da Mario Bianchi).

E a Mantova, nei giorni di Segni d'Infanzia – quest'anno dedicato al tema del lupo, disegnato da Dario Fo per il festival –, fra spettacoli, performance, lectures, incontri di ogni tipo, ma anche giochi, percorsi interattivi e speciali visite guidate, si può vedere proprio quanto sia viva e vivace la realtà del teatro per i più piccini (che però, si scopre nei giorni di festival, è ben aperto e anzi intenzionato a non lasciar fuori dal suo lavoro neanche gli adulti, professionisti del settore o meno che siano).

![Segni d'infanzia 2016.]() Segni d'infanzia 2016.

Segni d'infanzia 2016.

Tutti i linguaggi nel teatro

Una caratteristica dell'arte scenica è da sempre senza dubbio quella di aver la capacità di far confluire sul palco, nel linguaggio del teatro, altre lingue, arti e tecniche, che qui trovano spazio, possibilità d'incontro e confronto. Questo è vero in particolare nel teatro per ragazzi, dove per colpire gli spettatori piccoli e grandi – sembrerà tautologico o banale – la magia del teatro, della performance, dell'accadimento scenico sembra rimanere prioritaria, essenziale. E a Segni d'Infanzia si sono visti molti episodi di questo tipo, anzi quasi tutti gli spettacoli nel breve attraversamento del fitto programma che abbiamo potuto fruire si mostravano innanzitutto per l'esplicito e particolare dialogo fra il teatro e le altre arti.

Una particolare predilezione – va detto subito – si esprime per la dimensione epica, del racconto e della narrazione – tendenza forse spontaneamente connaturata al teatro per ragazzi e di recente tornata in auge anche sulle scene più in generale. Anche a Segni quasi tutti i lavori visti raccontano storie e più nello specifico scelgono la forma della narrazione di viaggio, proponendo percorsi a tappe fatti di oggetti e parole (su tutti, In viaggio con i Cantalamappa racconto scenico performato dai libri di Wu Ming fra storia e leggende d'Islanda, Australia e Isola di Pasqua nel meraviglioso Teatro scientifico del Bibiena).

È ovviamente il mondo del grande schermo al centro di Cinema Paradiso di La Luna nel Letto, ispirato fin dal titolo – omaggio all'opera di Tornatore – al mondo dei film.

![Cinema paradiso.]() Cinema paradiso.

Cinema paradiso.

La ricerca di un bimbo – Totò, alias il giovane Giuseppe Di Puppo, bravissimo, di dieci anni appena – della sua mamma perduta è ambientata in una sala di proiezione vecchio stile – un velatino a far da grande schermo, una fila di sedie al di qua e al di là – e si svolge tramite l'incontro con diversi personaggi celebri del cinema, dalle sorelline di Shining a Spiderman ai Blues Brothers. Raccontata da Totò da grande e vissuta dal se stesso piccino, è una ricerca a ritroso di sé e del (o nel) grande cinema del secondo novecento. Ma nel lavoro diretto da Michelangelo Campanale – regista che spesso si mette a confronto con cinema e altre arti nei suoi lavori – entra più in generale la dimensione visiva e d'immagine, in particolare con un disegno luci di grande suggestione.

È il teatro di figura invece a far da contraltare e sostenere l'intero progetto di La rana in fondo al pozzo pensa che il cielo è tondo di Vélo Théâtre: ancora la ricerca di un adulto che ricorda se stesso bambino, ma in questo caso della propria casa d'infanzia. Un viaggio che passa per le 400 e oltre abitazioni raccolte dalla Collezione di Monsieur Brin d'Avoine e che si traduce nel tentativo di ricostruire – attraverso la magia del teatro e soprattutto di particolarissimi oggetti di scena – il ricordo di quella prima dimora. Una casa perduta nei fatti ma ben presente nei sogni, racconti e azioni, che gli spettatori infine sono invitati a esplorare in prima persona, entrando in scena accompagnati dagli attori che spiegano il senso e il funzionamento di macchine di luce, ombre e proiezioni create dal “bricoluminologue” Flop che sono al centro della scrittura scenica.

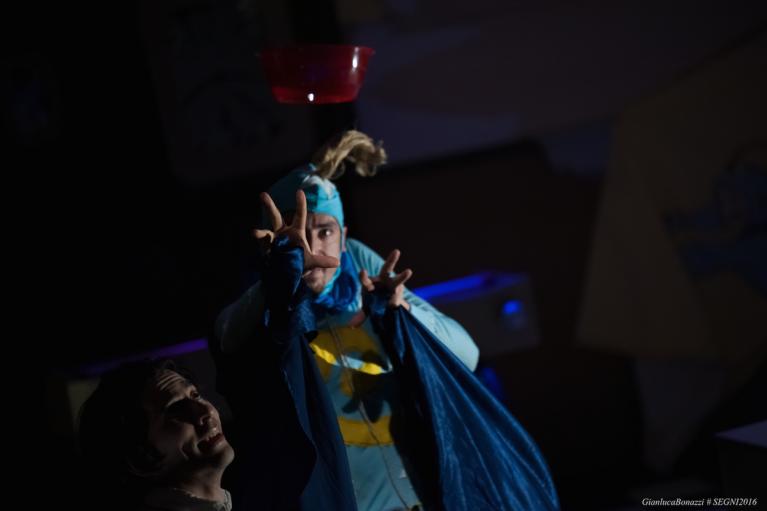

Sono l'acrobatica, la clownerie, le arti circensi e di strada a far da fulcro al travolgente Un eroe sul sofà di Madame Rebiné prodotto da Accademia Perduta Romagna Teatri: la storia di Cosimo, anzi super Cosimo, un supereroe in depressione, che si è rinchiuso in casa una volta perduti i superpoteri (ma ci penseranno uno strano amico immaginario e un ancor più strano “cagnolino” da compagnia a fargli cambiare idea). Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri in scena fanno veramente di tutto: recitano, raccontano, suonano, cantano, ballano, oltre naturalmente a impegnarsi in momenti di giocoleria e acrobatica; fanno ridere e commuovere, spiazzano, in uno spettacolo il cui fondamento in realtà, oltre che l'incontro fra le arti, è la riuscita relazione fra i tre performer e i rispettivi personaggi.

![Un eroe sul sofà, ph Gianluca Bonazzi.]() Un eroe sul sofà, ph Gianluca Bonazzi.

Un eroe sul sofà, ph Gianluca Bonazzi.

![Un eroe sul sofà, ph Gianluca Bonazzi.]() Un eroe sul sofà, ph Gianluca Bonazzi.

Un eroe sul sofà, ph Gianluca Bonazzi.

E dovrebbe essere ancora il circo, a un primo sguardo, al centro di Petit cirque di Laurent Bigot: fin dal titolo ovviamente, e poi anche per come si presenta – un vero e proprio piccolo circo, con un plateau di non più di un metro di diametro, popolato di oggettini, palchetti, attrezzi in miniatura e attraversato da una gran quantità di fili appena visibili. Ma non è così, o non soltanto. E non è neanche solo il discorso del teatro di figura, comunque al centro di questa breve suggestiva performance. Che in realtà, appunto, è anzitutto un particolarissimo concerto di musica elettronica, campionata, composta e suonata dal vivo davanti al pubblico, proprio grazie all'interazione dei diversi “protagonisti” – omini, animaletti meccanici, trottole – che Bigot, grande burattinaio-compositore dello spettacolo, conduce in scena e utilizza per creare la musica del “petit cirque”.

![Petit cirque, ph Danae Panchaud.]() Petit cirque, ph Danae Panchaud.

Petit cirque, ph Danae Panchaud.

![Petit cirque.]() Petit cirque.

Petit cirque.

Temi per l'infanzia? Il teatro e il suo “valore d'uso”

Infine, fra narrazione e teatro di figura si muoveIl giardino delle magie di Compagnia INTI, scritto da Francesco Niccolini e interpretato da Luigi D'Elia. Ma la storia che racconta non è di fantasia: lo spettacolo prende spunto dalla vicenda di André Gorz e Dorine Kahn, una storia di vita e d'amore legata a doppio filo dalla politica ecologista, nel pensiero e nei fatti. Gorz, uno dei primi pensatori della decrescita negli anni Settanta, narra il tutto al piccolo Nicolas, in un rapporto fra memoria e filosofia, passato e futuro che viene agito – fra disegni, piccole magie, il profumo del pane che va cuocendo in forno e tante, tantissime piante – nel giardino in cui l'anziano si è ritirato con la moglie. La storia si svolge nel racconto e nei fatti anche per un'altra ragione: non solo per le particolari modalità sceniche o i temi proposti con lo spettacolo, ma anche per le scelte produttive fatte dalla compagnia, per cui lo spettacolo dura “non più del tempo della cottura del pane”, il giardino in scena è stato costruito con l'ausilio di ortolani e giardinieri interpellati ad hoc – alcune delle loro suggestioni sono poi confluite nel copione – e niente di ciò che c'è sul palco è stato acquistato, ma è stato prestato o riadattato per la messinscena (in cambio, gli artisti hanno offerto in baratto un pezzo del racconto). D'Elia, l'attore, nell'incontro aperto al pubblico dichiara di lavorare anche come guida naturalistica alla Riserva di Torre Guaceto, in Puglia; e che è giunto al teatro proprio per trovare un canale efficace per trasmettere, diffondere, sensibilizzare e discutere intorno ai temi ambientali.

Il teatro viene – qui e in diversi spettacoli visti a Segni d'Infanzia – a farsi non fine, con lo spettacolo da fruire e basta, ma strumento utilizzabile ad altri scopi; viene concepito e rielaborato – come voleva la grande tradizione del teatro “more than theatre” (Cruciani) degli anni Settanta – non per il suo valore di scambio ma secondo il suo valore d'uso, la sua efficacia virata ad altri fini: dai temi ecologisti per Il giardino delle magie, a questioni come il post-colonialismo, la diversità, l'immigrazione e l'incontro con l'altro nei racconti di Wu Ming. Ma il programma di Segni d'Infanzia è popolato di lavori che si muovono su questi orizzonti, come gli spettacoli – purtroppo non visti da chi scrive, ma di cui s'è sentito parlare molto nei giorni di festival – La grande foresta sempre di INTI su temi naturalistici e d'ecologia, Little Bang di Riserva Canini sulle origini dell'universo, la difficile questione della guerra in Siamo uomini o caporali di Eccentrici Dadarò.

![Il giardino delle magie.]()

Il giardino delle magie.

Un teatro “tout public”

Ma parla anche di morte, Il giardino delle magie, di abbandono, di crescita dei rapporti e di relazioni fra le generazioni, con il suo finale aperto che può lasciare spazio all'immaginazione su dove André e Dorine siano andati dopo l'ultima partenza, partiti per un nuovo ultimo viaggio o chissà. Così anche Cinema Paradiso della Luna nel Letto. Natura e cultura, vincitori e vinti, guerra, progresso scientifico, economico, industriale, rapporto con l'altro, immigrazione, abusi, colonie vecchie e nuove, duri passaggi di vita... Sono tutti temi forti, che dividono; su cui è difficile prendere una posizione chiara, valutando tutti i diversi punti di vista, nelle loro contraddizioni, sovrapposizioni e lacune.

Fra questi e i linguaggi scelti – per definizione affascinanti, cadenzati da ritmi travolgenti, pieni di sorprese – il teatro per ragazzi visto a Segni d'Infanzia si propone dichiaratamente – come si usa dire – come “tout public”, non settoriale, non legato solo ai più piccoli, ma aperto a una fruizione mista, programmabile tanto per le scuole che per le serate di “normale” spettacolo. È una delle tendenze più diffuse nei lavori presentati al festival, che dal teatro ragazzi sembra far da traino a orientamenti più generali nella scena contemporanea, ultimamente sempre più disinvolta nella trasversalità delle proposte di spettacolo, mentre prova a unire versanti un tempo distinti quando non addirittura opposti come teatro ufficiale e ricerca, prosa e danza, spaziando dalle grandi sale degli stabili alle piccole comunali, a festival e rassegne di diverso tipo.

A volte viene da pensare che forse temi come quelli elencati non siano adatti ai più piccoli. Però, il pensiero immediatamente successivo – lo ricordava Francesca D'Ippolito, organizzatrice de La Luna nel Letto, nell'incontro pubblico – va a quello che ogni giorno si vede passare per tv, sui giornali o su internet, fra guerre, stragi, tragedie sempre peggiori, il tutto amplificato dalla cassa di risonanza del voyeurismo giornalistico. E allora viene in mente che forse il teatro, con la sua capacità di raccontare, mediare, complicare punti di vista diversi ma anche di farli incontrare; con la statutaria possibilità di affascinare ed evocare, di accompagnare nell'intrico di questioni contrapposte con la mediazione magica delle azioni e delle immagini, può invece essere di contro un buon mezzo per affrontare dal vivo, tutti insieme e in maniera un po' diversa i punti dolenti e taglienti che affliggono la nostra quotidianità (volenti o nolenti anche quella dei più piccoli).

Per altre visioni su Segni d'Infanzia 2016 si rimanda al blog curato da Stratagemmi: http://www.segnidinfanzia.org/it/blog