Inauguriamo con Marco Balzano - vincitore del Premio Campiello 2015 con L'ultimo arrivato - il nuovo speciale «Cantiere»: le opere che saranno. Una anteprima dei libri in lavorazione: incipit di libri futuri di scrittori, saggisti, filosofi e conferenzieri.

I

Quando è squillato il telefono ero a casa a tradurre. Fuori il sole abbrustoliva la città deserta. Il silenzio delle vie lo faceva rimbalzare più forte contro i muri, l’asfalto, i cartelli stradali. Mi sono affacciato alla finestra a fumare e il fiato mi si è accorciato ancora di più. Ho guardato per tutto il tempo della sigaretta la saracinesca del bar di Sergio. La notte prima l'aveva abbassata fino a farla sbattere sul marciapiede, facendo sfollare dai tavoli di plastica gli ultimi ubriachi, me compreso perché senza accorgermene mi ero scolato cinque Campari. Poi aveva tirato un sospiro di sollievo e attaccato con soddisfazione un foglio: “ci vediamo a settembre”. Gli ho fatto notare che è la frase che dicono i professori agli alunni rimandati e allora lui ha prima sorriso e poi sbadigliato. Anche quel 21 giugno ho allungato il ritorno a casa. Al posto che i soliti trenta passi ho girato attorno alla Villa. Ormai è qualche anno che il parco della Villa la notte resta chiuso. Verso le otto e mezza il comune spedisce una coppia di vigili in bicicletta, che con le chiavi in mano minacciano i barboni di chiuderli dentro. Allora I barboni li guardano dall’alto della loro barba zozza e dei loro due litri di vino in cartone, scuotono la testa e si girano di lato. Se qualcuno ha in corpo dell’aria superflua, volentieri approfitta per direzionarla verso I pubblici ufficiali. Ho fatto il giro largo, come quando avevo Teddi, un collie che è morto mangiando il veleno dei topi. Io e Teddi giravamo dentro la Villa, la sera tardi e il mattino presto. Lui si faceva una corsa, pisciava sotto qualche quercia maestosa e ce ne tornavamo a casa. Se lo stesso giro lo facevo di giorno i bambini non lo lasciavano in pace un momento. Dopo di lui ho preso un coniglio, Whisky, ma non è la stessa cosa. Dopo non è mai la stessa cosa. Siccome tutti i cancelli erano chiusi ho girato tre o quattro volte intorno alla Villa come un metronotte. Man mano che smaltivo la sbronza sentivo più freddo sulle spalle. Poi nel cielo si è aperta una feritoia di luce arancione, che in fretta è diventata rosa. Allora mi sono avviato verso via Osculati, dove abito. Una casa di ringhiera che affaccia su un'altra casa di ringhiera. A sinistra si vede il parco, sotto il bar di Sergio. È un orizzonte un po' angusto ma ci ho fatto il callo.

Mi sono messo a tradurre con il mal di testa. Mi sembrava il miglior modo per reagire allo strazio che è diventato il mio lavoro. Prima traducevo i romanzi di Nick Job, alcuni classici americani e negli ultimi anni anche qualche spagnolo in odore di Nobel. Avevo a che fare con le metafore. Stavo ore a rigirare un periodo come fosse un calzino, mani sulle tempie a scegliere un sinonimo. Ora invece “i tempi sono cambiati”, dicono in casa editrice.

Devo essermi appisolato sulla scrivania. Verso le dieci mi sono stropicciato gli occhi e ho ripreso seduta stante a lavorare. Poi mi sono preparato un caffé. Avrò tradotto un'altra decina di pagine, non di più. Finché nauseato dalla noia e dai residui di Campari che hanno ripreso a galleggiarmi nello stomaco ho alzato la cornetta e chiamato Mustacchi:

“Ormai per tirare avanti bisogna puntare sulla Varia!” mi ha aggredito il direttore editoriale senza farmi dire “Il commerciale ci rimanda indietro tutto il resto. Sono tempi neri e questa crisi non l’ho mica inventata io”. I suoi sbuffi non so come mi arrivavano dalla cornetta dritti in faccia.

“Puntare sulla Varia”. Questo è diventato il mantra di Editalia. Investire, cioè, su uno sconfinato contenitore di cazzate, che però la gente, a detta dei cervelloni del commerciale, di questi tempi legge volentieri. Almeno non pensa a tutte le rogne che la affliggono.

“Forse le cose vanno male perché la gente legge troppo la Varia” ho argomentato schiarendomi la voce “è un problema di inversione del principio di causa-effetto”.

“Spiegati” ha risposto scontroso. Come al solito mi ero avventurato in un ginepraio.

“Voglio dire che voi riempite gli scaffali di quella roba, la gente non trova altro e finisce per comprarla”.

“E allora?”.

“E allora a furia di leggerla succede che non pensa più. O che pensa male”.

“Bianchetti stai filosofando” ha detto irritato.

“I grandi editori dovrebbero sentirsi più responsabili del livello culturale medio” ho azzardato.

“Ah! dunque se riempiamo gli scaffali di Carlo Marx, secondo il Bianchetti pensiero, finalmente scoppia la rivoluzione?”

Sono rimasto per qualche secondo a fiato trattenuto, poi senza convinzione ho continuato “L’esempio è un po’ forte, ma il ragionamento regge”.

“E allora stai facendo il romantico!” ha ribattuto Mustacchi fuori dai gangheri “Tu Bianchetti hai sempre il potere di farmi imbufalire, sei peggio di mia suocera!” e ancora sbuffi dritti in faccia “Non so nel tuo mondo ma da queste parti il libro non è più un valore culturale, è diventato un prodotto commerciale almeno da trent’anni! come il prosciutto, come le scarpe! Anzi, sai cosa faccio?” ha gridato minaccioso “Ti passo quello del commerciale, così ti schiarisce le idee”.

Non ho fatto in tempo a dirgli che non era il caso che immediatamente è partito il solito passaggio delle Quattro stagioni. E io lì, impotente, con la cornetta appiccicata all'orecchio. Ho avuto tutto il tempo di compiangere la malasorte di Vivaldi, ormai immortalato nei jingle d’attesa più che nelle sale da concerto. È evidente che l’arte non assicura privilegi, né in vita né dopo.

Anche quell’altro ha cominciato saltando i saluti. “Il fatto è che tu a furia di tradurre cose serie mi sei diventato snob”. Dalla cornetta questa volta saliva un odore acre di dopobarba “Guarda che non appaltiamo agli esterni nemmeno più un giro di bozze. Ritieniti fortunato a fare ancora parte dell’organico di fatto”.

Quello del commerciale l'ho visto una volta sola, poi mi sono proposto di evitarlo vita natural durante. Si tratta di un tipo in abito gessato, orecchino e vocali aperte. Cotolétta, idéa, ciélo. Un luogo comune ambulante.

Insomma, da Nick Job alla Varia, nel giro di nemmeno un anno. Il precipizio è sempre in agguato. La prima volta Mustacchi mi aveva inviato un libro sulla filoterapia, accompagnato da una lunga mail di scuse. Giurava che “trattasi di emergenza”. Poi ha proseguito con un opuscolo che in barba agli studiosi di genere ha osato definire “pamphlet” e che trattava di due tizi che hanno fatto il giro della California in skateboard. Dopo mi è toccato un libricino sull'ippoterapia. E infine mi ha assestato il colpo di grazia con un poderoso volume sui fiori di Bach. Tutte cose che di solito traduceva qualche professoressa di scuola in pensione o qualche volenteroso laureando in lingue. Da allora fino ad oggi solo pattume. E senza più preamboli.

Quando è squillato il telefono traducevo un libro di dessert di una scrittrice del Thennesy, un'autrice di romanzi rosa che per giustificare la sua progressiva somiglianza a un cetaceo del Pacifico e il prosciugamento della sua vena creativa si era data a raccogliere ricette di dolci e a corredarle con brani tratti dai suoi romanzi. Un caso esasperato di egocentrismo e glicemia. Nei momenti di stallo tornavo a guardare la sua foto in copertina, che la stampante aveva fatto uscire in bianco e nero. Sorrideva giuliva all'obiettivo, addosso un vestito nero aderente con allacciato in vita un grembiule coi ricami. Cucchiaio di legno da una parte, libro dall'altra. Un'ostentazione sfacciata del difetto nella speranza paradossale di negarlo. Per ripicca verso Mustacchi ho dichiarato un uovo di meno alla Puddle cake. Mi sono bevuto un secondo caffé in una tazza da latte, l'unica pulita. Il lavello e il secchio della biancheria da lavare in casa mia, verso la fine del mese, tracimano sempre. Poi l'1 arriva Maria, una filippina alta un metro e mezzo che riordina e deterge fino alla morte dell'ultimo acaro. Quando torno a casa il primo del mese resto sempre imbarazzato sulla soglia e alla fine me ne vado da Sergio a mangiare un panino perché mi sembra irrispettoso sporcare. Verso Maria più che altro, perché a me l'odore di Liso Form non è che dia fastidio, ma quello del tostapane dimenticato acceso mi piace di più. Dopo il caffé mi sono riaddormentato sul divano. Non mi sono nemmeno tolto le scarpe. Il silenzio assordante che arrivava da fuori per un attimo mi ha spaventato. Mi sono risvegliato a ora di pranzo, ma in nome dell'incontro col dietologo che avevo nel pomeriggio non ho toccato cibo. Ho continuato a lavorare col computer sulle ginocchia, anche se poi ho dovuto mettere sotto un cuscino perché mi scottava le gambe. Avrò tradotto altre cinque o sei ricette. All’improvviso mi è tornato in mente quell'idiota del commerciale e allora ho sbattuto lo schermo sul pc, deciso a farmi una doccia gelata. Proprio mentre l'ho sbattuto è squillato il telefono.

“Buongiorno è la Polizia stradale. Lei è Martino Bianchetti?” ho risposto di sì “I suoi genitori sono stati investiti da un tir finito fuori strada sulla Milano-Laghi”.

“Si sono fatti molto male?” ho domandato lentamente. Il sudore mi macchiava il colletto della camicia.

“Sono morti” ha risposto l'agente, non so se dispiaciuto o annoiato.

![Lorenzo Mattotti]()

Lorenzo Mattotti

II

Il mio sacco lacrimale deve essere depositato più giù del normale. Avranno da fare un percorso di risalita particolarmente ripido, le mie lacrime. Non è sempre stato così, però. Da giovane piangevo con una certa facilità. Rigorosamente da solo, ma piangevo. Adesso sono passati molti anni dall'ultima volta. Anzi, non ricordo quando è stato l'ultima volta. Certo non quando la voce al telefono mi ha comunicato quella notizia. Sul momento ho solo sentito una strana sospensione del tempo che mi schiacciava le spalle e diminuiva il ritmo della respirazione.

Il poliziotto mi ha dato appuntamento in ospedale. Non ho riflettuto che per ospedale intendeva l'obitorio. La camera mortuaria di Niguarda è staccata dai padiglioni di degenza, affaccia proprio sulla tangenziale e quando sono sceso dalla macchina il caldo che saliva dall'asfalto mi pungeva le braccia. Ho continuato a telefonare nevroticamente a mia sorella fino all'ingresso, ma non mi ha risposto. Non so perché il poliziotto abbia telefonato a me e non a lei. Cristina dei due è la più affidabile. Più puntuale nelle visite, nelle telefonate serali, nel ricordarsi i compleanni. Specialmente da quando ha avuto Chiara. La bimba è cresciuta con nostra madre e questo ovviamente le ha unite. Il loro rapporto è diventato quotidiano.

Nell'obitorio c'erano da scendere scale. La temperatura si è decisamente abbassata. Sentivo finalmente rientrare il sudore. Il medico ha tirato fuori i corpi da lunghi cassetti, con la stessa facilità con cui una segretaria preleva moduli prestampati. La colonna degli autopsiati da una parte e quella dei cadaveri che si possono lasciare in pace dall'altra. In quest'ultima avevano stipato i miei. Quando li hanno trasportati al centro della stanza sotto lenzuola bianche ancora non ho pensato a niente. Mi sembravano tovaglie dimenticate sul lavello. Solo quando il medico ha tirato su il primo lenzuolo ho realizzato. Magari risulta difficile da credere ma non ricordo una sola parola del medico. Mentre guardavo a occhi sgranati mia madre e mio padre esposti come farfalle in una teca lui mi spiegava con voce bassa le cause tecniche della morte, che per qualche ragione, forse l'air-bag, non aveva lasciato segni sui volti. Dal lenzuolo sporgevano i piedi. Sul pollice era attaccata una fascetta con un numero di matricola. Gli occhi di entrambi erano chiusi. Chissà chi gli aveva abbassato le palpebre e perché non è usanza chiedere a un figlio o a un fratello se questo gesto lo vuole compiere lui. Mio padre aveva sul volto un broncio bambinesco. Mia madre sembrava crucciata. Non facevano nessuna impressione. Il medico mi ha ripetuto un paio di volte se volevo sedermi e prima di andare mi ha messo sotto il naso un foglio.

“Cos'è?” ho domandato distratto.

“Il documento che certifica il riconoscimento dei corpi, l'ora di entrata e quella di uscita del cadavere da qui dentro”.

Ho firmato.

Mia sorella invece ha pianto subito. Mi ha abbracciato come da tempo non faceva. Appena riemerso dal seminterrato sono andato a cercarla a lavoro. Cristina fa l'assistente sociale in una cooperativa comunale dove si occupano di handicappati. Li portano in giro, fanno far loro attività ricreative e culturali, gite per la città e d'estate qualche giorno di mare. Lei si occupa di ragazzi down. Non ero mai stato al suo lavoro, né lei in tanti anni è mai venuta in casa editrice, dove del resto anch'io ormai metto piede di rado. Da quando non abitiamo più dai miei ci vediamo poco. Vite diverse. Lei ha famiglia, io sono spiantato. Lei fa un lavoro con orari regolari, io no. O forse queste sono le balle più a portata di mano. In verità, come capita a quasi tutti quelli che si perdono, ci siamo staccati senza una ragione particolare. Ci siamo fatti assorbire dalle nostre vite, sicuri che i rapporti familiari rimangano lì, che non ci sia bisogno di coltivarli. E piano piano non abbiamo avuto più niente da dirci. I segreti li confidavamo ad altri e quello che più mi dispiace è che non so chi siano oggi per lei questi altri.

Cristina pensava fossi lì per una delle mie solite distrazioni. Le chiavi perse, la macchina portata via dal carro attrezzi, il portafogli rubato da qualcuno sull'autobus. Sulla soglia della cooperativa mi sono venute in mente tante scene da cinema, quelle in cui l'attore annaspa nel silenzio, cerca parole che non trova. Ho cercato di non teatralizzare, ma certe volte è impossibile. È come per le frasi fatte, capita che stiano a pennello. Parole trite che calzano alla vita come un abito da sartoria.

Le ho detto “Forse è meglio se vieni via da lavoro per oggi”. Lei ha fermato una ragazza bionda e me l'ha presentata. Ha detto “Rossella lui è Martino, mio fratello” con quella sua voce che è la stessa di quando era bambina.

Ho dovuto insistere. “Davvero, vieni via”.

Quando le ho ripetuto così Cristina ha iniziato a incupirsi e a guardarmi storto. Siamo andati fuori e si è accesa una sigaretta. Fuma Camel. Proprio quando dovevo parlare ho sentito che le lacrime, con mia grande sorpresa, avevano scalato i condotti ripidi del mio volto. Le sentivo bussare dietro gli occhi.

“Mi ha chiamato la Polizia Stradale. Un tir tedesco ha investito mamma e papà. Sono già stato all'obitorio a riconoscere i corpi”.

Il tempo un'altra volta si è fermato. La prima lacrima è rimasta incastrata nell'occhio e mi ha annebbiato la vista. Pensavo che Cristina mi abbracciasse, invece non l'ha fatto.

![Gabriele Basilico]()

Gabriele Basilico

Al funerale c'era più gente di quella che mi aspettassi. Mamma e papà non avevano molti amici. Non più. I sabati sera li passavano in casa. In pizzeria ci andavano se va bene una volta all'anno. In ferie quasi mai perché papà era diventato sedentario. Al mare della sua Sorrento preferiva la poltrona. Il sole è stato impietoso anche quel giorno e dai passi trascinati mi sembrava che la gente fremesse per tornarsene a casa. C'era anche la sorella di mio padre arrivata da Roma. Guardavo la zia e pensavo a mia madre che soffriva per il silenzio che si era creato tra me e Cristina.

“Tuo padre avrebbe tanto voluto averla vicino sua sorella... Voi due invece abitate attaccati e vivete come due estranei” ripeteva con un'amarezza che le incollava lo sguardo in un punto lontano.

Rassicurarla che tra noi c'era rispetto, che avevamo la possibilità di contare uno sull'altra non serviva. E nemmeno dirle che era piacevole la domenica pranzare tutti insieme.

- In fondo manca solo la quotidianità di un tempo – rispondevo.

Ma mia madre voleva solo comunicarmi il suo dispiacere di madre, non ascoltare le mie ragioni. E dunque è morta con questa delusione senza attenuanti.

Alla fine del corteo una fila di persone è venuta a stringerci le mani e a baciarci le guance. Più d'uno ci ha invitato a cena.

“Vostro padre parlava sempre di voi” ci hanno detto in tre o quattro “Diceva che tu lavori troppo e non ti riposi mai” ha detto una signora a mia sorella. “E che tu fai il traduttore” ha aggiunto il marito col cappello in mano.

Io e Cristina ci siamo guardati furtivamente negli occhi. Non sapevamo il nome di nessuno di loro.

Dopo il funerale – la strada fino al cimitero l'abbiamo percorsa a braccetto – non ho più visto Cristina. Siccome lei abita in zona Navigli e i miei erano proprio dietro via Osculati mi sono occupato io della lapide e delle pratiche con l'agenzia funebre. Ho volturato i contratti di luce, gas e telefono tribolando coi call center. Sono andato in banca per sbloccare il conto corrente con cui ho pagato il funerale. Non so se queste incombenze mi abbiano distratto dalla sofferenza, l'abbiano attutita, oppure trasformata in qualcosa di più deteriore.

Cristina è presa con la bambina, dice. Sembra che sia l'unica a questo mondo ad aver avuto una figlia e a dover lavorare. Mi scrive qualche messaggio quando passa dal cimitero. Mi dice dei fiori che ha messo. Le piacciono le camelie. Coi messaggi ci si può anche non sentire per mesi. Solo qualche frase breve e due faccine sceme. Dimenticheremo presto le voci anche di quelli che fanno parte della nostra vita. I visi sostituiti dalle foto ritoccate dei profili.

Nemmeno io però sono passato da lei. Un buon fratello maggiore l'avrebbe fatto, se non altro per senso del dovere. Credo di aver definitivamente deluso Cristina per le poche attenzioni che dedico a Chiara, sua figlia. Cristina si aspettava che fossi uno zio affettuoso e presente, una specie di secondo padre. Insomma, ci hanno fregato le aspettative. Lei voleva essere compresa perché madre, io perché solo. E poi la parola figlio da qualche anno proprio non la riesco più a sentire. Passi la parola amore, coi suoi disgraziatissimi derivati: fidanzata, moglie, matrimonio, famiglia. E passi anche la parola donna. Non ho avuto né amore né donne, e va bene, è andata così. Ma quando uno legge bene ad alta voce come me o lo fa per mestiere oppure lo fa per un figlio: la sera, con la sedia di fianco al letto.

Quando sono tornato a casa dopo il funerale ho mangiato un panino alla finestra. Subito dopo è venuto a beccare le briciole il solito piccione. Non riesco a cacciarlo in nessun modo. Quel bastardo ha un coraggio da felino della giungla, non da bestiola di città. Mentre mangiavo pensavo se adesso ero diventato anch'io orfano. Se mi potevo definire anche io, a quarantasei anni suonati, un orfano a tutti gli effetti. O se si diventa solo gente che ha perso un altro pezzo per strada. Il tempo, si sa, legittima le perdite. Mi sono sdraiato sul divano, con le mani dietro la nuca. Avevo voglia di birra ma l'appuntamento col dietologo l'avevo spostato al giorno dopo e ancora, stoicamente, mi sono trattenuto. Dalla finestra si sentiva la sigla del telegiornale che arrivava dalla casa di fronte. L'inno dei giorni uguali, è la sigla del telegiornale. Quando finalmente è diventato buio ancora pensavo alla parola orfano. Prima al minimo dubbio mi arrampicavo sull'ultimo scaffale della libreria e consultavo freneticamente il dizionario etimologico comprato coi risparmi delle prime traduzioni. Non so un solo numero di telefono a memoria, ma ho la testa piene di radici greche e latine, sanscrite e provenzali. Mi entusiasmavo a cercare di capire come da un gruppetto di consonanti simili a un grugnito nascano piste di parole che si possono seguire e che inaspettatamente deviano per sentieri sterrati. Ora non ci credo più. Un gruppo di consonanti simili a un grugnito resta un gruppo di consonanti simili a un grugnito. Mi sta contagiando una visione del mondo in cui tutto si riduce all'apparenza. Senza più niente sotto, senza più niente dietro. Solo gusci. Lo stesso, per curiosità non per fiducia, mi sono alzato a cercare. Molta polvere su quel dizionario. Un allergico ci avrebbe lasciato le penne. Sono salito sulla sedia girevole. Mentre afferravo il volume ho sentito un frullo d'ali e mi è sembrato che quel bastardo fosse entrato in casa. Mezzo giro a destra, mezzo a sinistra, un altro quarto a destra, e sono caduto. Centoventi chili tutti sul ginocchio.

Si fa sentire la solitudine quando cadi ed è buio. Per sua fortuna il piccione era solo nella mia testa. Mi sono concentrato a pensare all'inesistenza del dolore e mi sono messo carponi a cercare sul vocabolario. Come se niente fosse. Ho allungato la mano per accendere il lume sul tavolino, che per poco non fracassavo. Sotto ho trovato dei calzini e un vassoio. Chissà cosa ci faceva un vassoio da quelle parti. Ho ripreso a sudare. Forse “cieco”, forse “privo di ispirazione”, forse “fanciullo”. Mutazioni verbali, chiosavano i compilatori a piè di definizione. In realtà irrazionali storpiature del tempo, di cui non se ne sa mai niente. L'ho chiuso con violenza, il dizionario. Il ginocchio adesso mi pulsava più forte. Mi sono alzato claudicante. La definizione di orfano, il piccione immaginario, la luce triste del lampione che dalla finestra entrava in sala insieme al rumore dei grilli che frinivano oltre i cancelli della villa... Tutto questo mi è sembrato troppo da sopportare senza una birra. Me la sono bevuta sdraiato sul pavimento del balcone. A grandi sorsi. Tirando profondi sospiri nell'aria blu.

III

Sono rimasto chiuso in casa per giorni. Sul display del cellulare comparivano numeri sconosciuti. Non ho mai pianto. Ho solo sparpagliato il tempo e lasciato più disordine in giro. Mi sentivo giustificato a immaginarmi un ramo nel fiume. Di buono c'è che ho finalmente finito di tradurre Dolci racconti, il ricettario della scrittrice americana. Appena gli ho spedito il file Mustacchi ha provato a rifilarmi un saggio sul vino americano. Un libretto firmato da uno di quei tuttologi da rotocalco patinato. Abbiamo battibeccato un po' al telefono ma alla fine gli ho detto di no.

- Mi prendo una pausa. Risentiamoci a settembre.

Sono uscito di casa solo per sbrigare la faccenda della lapide. Non ho fatto incidere niente oltre alle date. Mio padre probabilmente avrebbe gradito un crocifisso visto che negli ultimi anni si dichiarava credente. Una fede tutta sua, senza chiesa né preti. Forse senza nemmeno preghiere. Ricordo che mi aveva lasciato un santino nel cruscotto della macchina. Frugavo per cercare il libretto dell'assicurazione e me lo sono trovato in mano. Una Madonna su sfondo azzurro, parecchio pacchiano. Volevo restituirglielo ma mia madre ha detto “Non ti costa niente tenerlo”. Frasi come queste mi sembravano solo modi per sviare discussioni e lasciare scadere il rapporto senza più rimorsi. Tutto doveva sempre restare insabbiato in nome di un quieto vivere che era una sua speranza astratta, ma di fatto una prospettiva estranea a tutti e quattro, lei per prima. Ora quelle stesse parole mi appaiono attenzioni di una moglie protettiva. Ecco quello che è successo in questi giorni: si sta ribaltando tutto. La memoria diventa terra arata e voci e ricordi a richiamarli assumono altre dimensioni, prendono significati inediti che io resto inerme a guardare. Come quando gli portava il caffè dopo cena. Gli metteva la tazzina in mano e si appostava a mo' di sentinella a tre passi da lui perché gliela restituisse in fretta. Almeno non vanno sgrassate con la spugnetta, diceva.

“Posso aspettare che si raffreddi o devo ustionarmi la lingua?” gridava lui.

Quelle nevrosi quotidiane mi sembrano oggi nient'altro che il meritato traguardo di poter essere se stessi.

Ieri pomeriggio sono andato a trovare Berto. Gli ho detto che sarei passato verso le cinque ma alle quattro ero già in Villa. Di colpo non riuscivo più a restare in casa. Si riprende a vivere perché ci si stufa anche del proprio dolore. A guardarmi dall'esterno, ciondolante tra la scrivania e la cucina - un caffè amaro una doccia, una doccia un altro caffè amaro – mi è salita nausea. Whisky mi ha zampettato sulla gamba ancora dolorante e a guardare la sua espressione stupida provavo una strana invidia e una vigliacca voglia di sbarazzarmene. Così ho recuperato un paio di pantaloni dal cesto della roba da lavare, mi sono infilato una polo e sono uscito. Per strada lo stesso deserto e lo stesso sole torrido che mi stordivano davanti alla porta dell'obitorio. Qualche moscone che ronzava e in lontananza la radio della gelateria Cono o coppetta? dove si erano installati due vecchi. Nient'altro. Dopo pochi passi mi è venuto un crampo alla pancia. Ora mordeva ora si ritirava in chissà quali recessi. Mi sono fermato davanti alla gelateria con la voglia di una brioche con due palline di pistacchio, ma l'incontro col dietologo ormai era alle porte. E non si può dire che nell'ultima visita non fosse stato chiaro: “Finocchi sedano e carote, stop” e ha tagliato con le mani l'aria “In libera quantità ma rigorosamente crudi”.

“Cotti fanno molto male, dottore?” ho chiesto timidamente.

“No, ma se li cuoce poi certamente li affoga nell'olio. E se li affoga giuro che...” e aveva volontariamente interrotto la frase. Giuro che io affogherò lei! questo voleva dire Crivelli, luminare del San Raffaele, un uomo da centoventi euro a seduta. Aveva preso il mio caso sul personale. E prenderla sul personale, si sa, peggiora sempre le cose.

Ho disegnato un percorso scriteriato sul prato della villa. Mi sono appoggiato un paio di volte a una quercia e dopo aver inciampato su due ragazzi che pomiciavano mi sono accasciato su una panchina, con le mani sul ventre. Di fianco due pensionati parlavano accanitamente di calciomercato e vedendomi arrancare sono slittati sulla panchina a fianco. Forse non era solo fame. Era proprio mal di stomaco. O forse era la stessa fitta che assaliva la mamma quando diceva “ci ho l'anima secca”. Io tornavo da scuola, forse otto forse nove anni, e ancora con lo zaino in spalla le chiedevo la merenda. Lei non si alzava nemmeno dal divano, restava con le mani a protezione sul grembo e lo sguardo chino. Rispondeva solo “oggi ci ho l'anima secca”. Una frase che trovavo spaventosa perché non capivo che significasse. Stava male? Era annoiata? Le stava per accadere qualcosa di brutto?

Forse stava succedendo anche a me. Un incrostamento dell'anima, come una noce di tempera dimenticata su una tavolozza. Un rinsecchimento che non fa funzionare gli ingranaggi interni e ti obbliga a restare seduto col ventre tra le mani e lo sguardo assente.

Appena ho ripreso fiato mi sono tolto la maglietta e ho infilato la testa sotto la fontana. Capelli e barba bagnati. Due bambini in bicicletta mi sono sfrecciati vicino e mi hanno gridato “lardone”. Poi la chiamano l'età dell'innocenza. Ho scosso i capelli in aria come fanno i cani dopo il bagno e appena ho smesso di gocciolare mi sono incamminato verso la biblioteca.

Berto era dietro il banco prestiti con la faccia appiccicata allo schermo. Mi sembrava concentrato a sbrigare chissà quale pratica invece guardava un sito di viaggi last minute. È subito venuto ad abbracciarmi. Poi mi ha rimproverato per non avergli risposto al telefono.

Siamo andati sul balcone della biblioteca. Lui ha fumato una sigaretta. In cielo non c'era una nuvola. Nella luce del pomeriggio il parco sembrava ancora più immenso. Querce maestose nell’aria azzurra. Qualcuno faceva jogging, qualcun altro se ne stava spaparanzato sul prato a leggere, un gruppo di ragazzi di colore aveva organizzato una partita di calcio. Ero l'unico in tutto quel parco a cui riusciva così impietosa l'estate?

A casa Berto si è messo a raccattare calzini e magliette sparsi in giro, a posare nel lavandino le tazze da caffè, gli asciugamani dal divano.

“Beh, poi non ti lamentare se qui dentro una donna fa fatica a metterci piede, sembra un bordello”.

“La vita è troppo corta per piegare la roba nell’armadio”.

“Però è anche troppo bella per vivere nella merda!”.

Ho sorriso.

“Vieni sul balcone, lì è pulito” gli ho detto.

Abbiamo bevuto una lattina di birra. Poi un'altra. Lui ha fumato un paio di Marlboro.

“Stai un po’ meglio?”.

“Ho ricostruito la dinamica dell’incidente e credo che sia stato tutto molto veloce. Se rendersi conto è soffrire, allora non dovrebbero aver sofferto” gli ho risposto guardando il cielo biancastro.

“E tu come stai?”

“Ci sono ancora un sacco di cose da sbrigare. La casa, i soldi… non ce la farò mai a sistemare tutto…” ho continuato con le mani nei capelli e i gomiti piantati sulle ginocchia.

“Sì, ma a parte le cose da sbrigare, tu come stai?” ha ripetuto scandendo le ultime due parole.

“Posso fare qualcosa?” ha proseguito Berto paziente, vedendo che non rispondevo “Sai che nemmeno io farò ferie”.

“Mi dovrebbe dare una mano mia sorella Cristina. E invece ci siamo rivisti al funerale, poi è sparita di nuovo”.

Berto mi ha guardato con occhi interrogativi “No, non abbiamo litigato” gli ho detto per risparmiargli una domanda superflua “semplicemente non ci vediamo. Ormai è anni che andiamo avanti così, lo sai”.

“Da giovani eravate sempre insieme” ha detto parlando a se stesso più che a me.

“La giovinezza è sempre un’eccezione”.

Ho lanciato la lattina nel cestino che traboccava di altre lattine, senza preoccuparmi di vederla rotolare a terra.

“Ma possibile che in casa tua qualsiasi contenitore tracima?” ha vociato sperando di farmi ridere.

Ho scosso le spalle. Mi sentivo vuoto come quella lattina.

“Il fatto è che non ci vediamo mai” gli ho detto guardando un punto a caso del cielo “La morte di mia madre e mio padre, oltre a tutto quello che puoi immaginare, mi imbarazza perché non ho lacrime da versare e perché come fratelli ci mette di fronte uno all’altra” ho cercato di soffocare la tosse che improvvisamente mi ha assalito “Siamo restati noi due, senza mediatori. E non so cosa siamo ancora capaci di fare, insieme”.

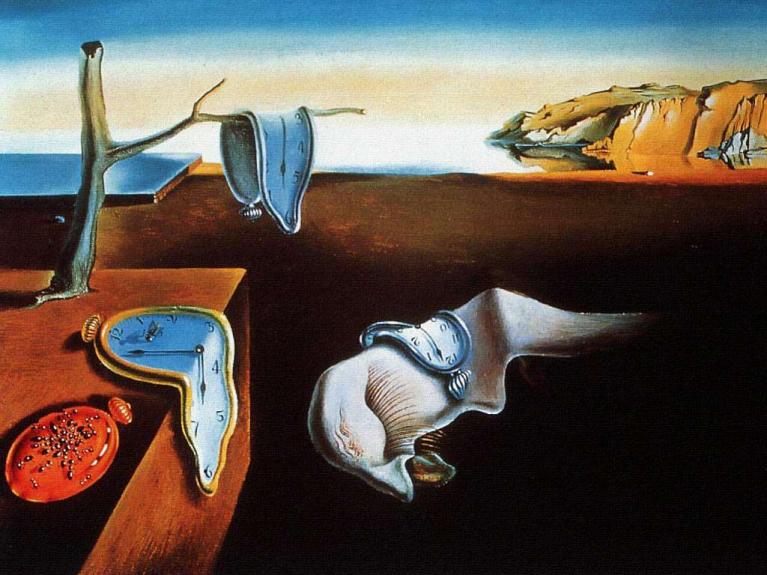

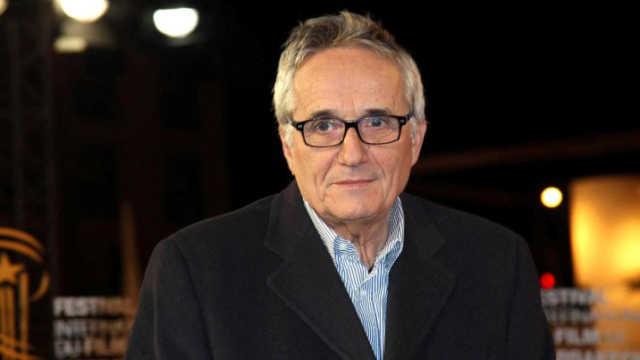

Un festival del cinema può essere un’esperienza estremamente spossante. Non è tanto la stanchezza fisica (si tratta pur sempre di andare al cinema), quanto la fatica mentale di entrare e uscire continuamente da una storia, da delle identificazioni, da delle percezioni e sensazioni. È per questo che i giudizi – spesso un po’ irresponsabilmente perentori – che vengono sentenziati sui film a Cannes andrebbero sempre presi con le pinze: perché il test più importante per un film – quello del tempo – è l’unico impossibile da emettere a poche ore di distanza da una proiezione. Un film – e questo è vero soprattutto per certi film di un certa densità, come vedremo sarà il caso di Assayas – avrebbe bisogno di un po’ di vuoto percettivo, prima e dopo la visione; e avrebbe bisogno anche di tempo per essere discusso e pensato, magari insieme a quella comunità di critici cinematografici che troppo spesso preferisce appassionarsi di stelline, voti e giudizi e quasi mai dell’atto di pensare un film (magari lasciando per un momento sullo sfondo il proprio idiosincratico giudizio soggettivo, che poi non vuol dire nient’altro che lasciare sullo sfondo il proprio narcisismo). Invece qui a Cannes si finisce spesso per vedere 4 o 5 film in un giorno e per limitare il proprio lavoro all’emissione numerica di un voto (al più, argomentato in un paragrafo o poco più).

Un festival del cinema può essere un’esperienza estremamente spossante. Non è tanto la stanchezza fisica (si tratta pur sempre di andare al cinema), quanto la fatica mentale di entrare e uscire continuamente da una storia, da delle identificazioni, da delle percezioni e sensazioni. È per questo che i giudizi – spesso un po’ irresponsabilmente perentori – che vengono sentenziati sui film a Cannes andrebbero sempre presi con le pinze: perché il test più importante per un film – quello del tempo – è l’unico impossibile da emettere a poche ore di distanza da una proiezione. Un film – e questo è vero soprattutto per certi film di un certa densità, come vedremo sarà il caso di Assayas – avrebbe bisogno di un po’ di vuoto percettivo, prima e dopo la visione; e avrebbe bisogno anche di tempo per essere discusso e pensato, magari insieme a quella comunità di critici cinematografici che troppo spesso preferisce appassionarsi di stelline, voti e giudizi e quasi mai dell’atto di pensare un film (magari lasciando per un momento sullo sfondo il proprio idiosincratico giudizio soggettivo, che poi non vuol dire nient’altro che lasciare sullo sfondo il proprio narcisismo). Invece qui a Cannes si finisce spesso per vedere 4 o 5 film in un giorno e per limitare il proprio lavoro all’emissione numerica di un voto (al più, argomentato in un paragrafo o poco più).