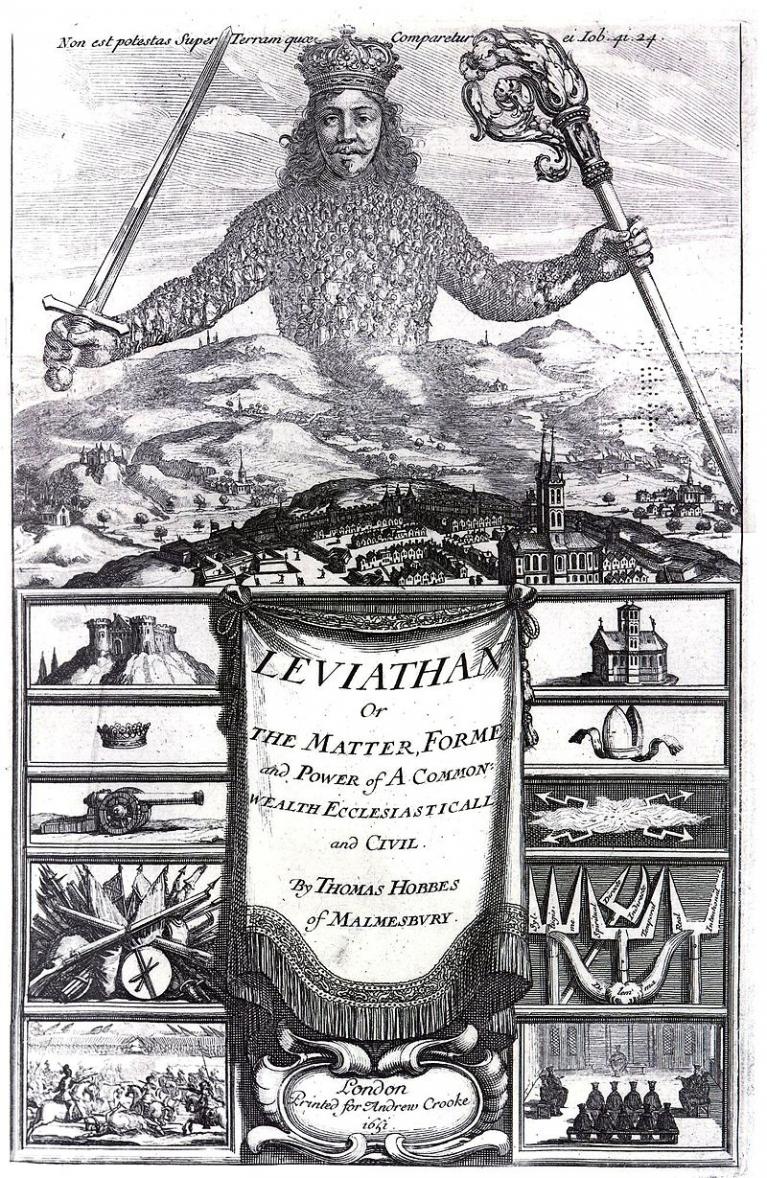

Il Piccolo Teatro di Milano ricorda i sessanta anni della morte di Brecht e dell’allestimento dell’ Opera da tre soldi firmato da Giorgio Strehler con una nuova edizione affidata a Damiano Michieletto (recensita su Doppiozero da Maddalena Giovannelli), con una mostra e con alcuni incontri di carattere eminentemente storico sul testo e sull’autore, una delle figure centrali del Novecento. Ma l’attenzione per Brecht sembra rinascere in campi imprevedibili. A lui, ha dedicato un intenso libretto il filosofo teoretico Rocco Ronchi, Brecht. Introduzione alla filosofia, pubblicato nel 2013 dalle edizioni et al. di Milano. Lo abbiamo intervistato (grazie a Silvia Mercantelli per la trascrizione della registrazione; grazie a Silvia Colombo dell’Archivio Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa per le fotografie delle edizioni storiche dell’Opera da tre soldi di Strehler).

Che cosa può interessarci ancora oggi di Brecht, un autore legato a un periodo storico come il Novecento, a un’ideologia come il comunismo e a pratiche come il teatro epico che tendiamo a rimuovere, a cancellare?

Bertolt Brecht.

Distinguerei forma e contenuto. Il brechtismo come insieme di contenuti secondo me non è nemmeno fedele allo stesso Brecht; ridurre Brecht a una congerie di valori, di principi, a una questione ideologica, è estremamente riduttivo nei suoi confronti. Quello che c'è di assolutamente attuale nel pensiero di Brecht – e anche nella sua drammaturgia – è la questione del metodo, rispetto al quale anche il contenuto è in un certo senso subordinato. Secondo me è di qui che bisogna ripartire, dal metodo brechtiano che non è semplicemente un metodo confinato alla dimensione specifica della drammaturgia, ma va inteso nel senso più alto della parola, un po' come quando si parla del metodo cartesiano o del metodo scientifico, dove evidentemente la parola metodo rimanda a una “postura” che deve assumere colui che vuole conoscere e modificare la realtà.

Vogliamo definire quali sono gli elementi del metodo brechtiano che interessano un filosofo come te?

Opera da tre soldi 1955-56. Peachum e famiglia: Giusi Raspani Dandolo, Mario Carotenuto, Marina Bonfigli, foto Archivio Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa.

Il metodo brechtiano e il metodo della filosofia sono sostanzialmente identici. La caratteristica rilevante del rapporto di Brecht con la filosofia non è dovuta semplicemente al fatto che Brecht introduca la filosofia o il marxismo come temi del suo teatro. Brecht introduce piuttosto la filosofia come metodo. Il suo teatro è filosofico dal punto di vista formale: in quanto tale esso è teatro “epico” . È un teatro filosofico perché parte dall'idea che l'operazione teatrale debba in qualche modo risolversi in una problematizzazione sistematica dell'ovvio. Il metodo brechtiano è questo dopo tutto: problematizzare l'ovvio. È molto simile a quello che Husserl chiama "riduzione fenomenologica", ed è per questo che il Brecht messo in scena da Strehler a Milano sollevò gli entusiasmi della scuola fenomenologica milanese, in primis Enzo Paci. Per riduzione fenomenologica Husserl intendeva la sospensione dell’“atteggiamento naturale”, vale a dire la sospensione della nostra ingenua fiducia nell'esserci delle cose e nell'esserci di una realtà già costituita secondo orientamenti prestabiliti.

Brecht in L'eccezione e la regola scrive: "Trovatelo strano, anche se consueto”…

Opera da tre soldi, 1958-59: Checco Rissone, Tino Carraro, foto Archivio Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa.

Che cos'è poi dopotutto il Verfremdungseffekt se non questa tecnica dello straniamento che sappiamo Brecht ricava dai formalisti russi durante il suo soggiorno in Russia? Ma la tecnica dello straniamento non è una tecnica drammaturgica; la tecnica dello straniamento è la riproposizione a livello drammaturgico di quella che da sempre è stata la postura del filosofo nei confronti dell'esperienza. Se uno ritorna all'incipit della filosofia occidentale trova la figura di Socrate. Ebbene che cosa fa di Socrate il filosofo prototipico? Il fatto che non si accontenta di quelle che sono le risposte tradizionali alle grandi questioni dell'uomo. Socrate problematizza sistematicamente queste risposte, cioè le mette costantemente in una situazione di epoché, cioè le sospende. Socrate non era forse paragonato a una torpedine? Questo viene detto nel Simposio, il famoso dialogo in cui Aristofane parla di Socrate. In esso si dice che Socrate nella città si presenta come qualcuno che intorpidisce l'interlocutore. Perché lo intorpidisce? Perché lo paralizza. Lo paralizza perché lo confuta, anzi perché lo mette nella situazione di doversi confutare da solo. Non è questa forse anche la posizione brechtiana? Non è forse questo il metodo drammaturgico brechtiano? Non è in questo che consiste anche la tecnica di recitazione degli attori brechtiani, che Brecht risolve in quella singolare formula "non così ma così"?

Molto controversa, per altro, su come si debba applicare…

Impossibile forse da applicarsi. Non sono un esperto di queste cose, ma mi sono sempre chiesto come fosse possibile insegnare a recitare in modo tale che di ogni azione drammatica fosse espresso al tempo stesso indirettamente anche l'altro esito, cioè c'è un'azione drammatica ma bisogna che l'attore esprima insieme all'azione che sta compiendo anche la possibilità di un'altra azione che non viene compiuta. È come se l'attore dovesse contemporaneamente affermare, dire qualcosa, e disdire quello che sta dicendo! Questo per Brecht era importante perché si trattava, appunto, di non cristallizzare, di non procedere a una immedesimazione troppo forte. Ma se uno ci pensa, qual è l'effetto che fa Socrate sul suo interlocutore? L'effetto che fa Socrate sul suo interlocutore è lo stesso, cioè l'interlocutore di Socrate rimane paralizzato dalla dialettica socratica. Egli deve prendere le distanze e giudicare criticamente quelle che sono le sue convinzioni abituali. In tal modo viene costretto ad auto-confutarsi. Ora, quando Socrate, quando Platone attraverso Socrate, presenta la confutazione, la presenta come una tecnica della purificazione, perché attraverso la confutazione si ha una purificazione. A essa Platone dà un valore religioso, sacrale. Qual è il senso del teatro epico? Non soltanto sospendere, mettere in epoché, problematizzare, ma al tempo stesso anche operare una purificazione, una vera e propria “catarsi” dello spettatore, anche se evidentemente la poetica brechtiana è antiaristotelica.

Opera da tre soldi, 1972-73, Domenico Modugno, foto Luigi Ciminaghi/ Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa.

E tu insisti su questo antiaristotelismo.

Sì insisto su questo antiaristotelismo perché secondo me dei due grandi classici del pensiero greco, Platone e Aristotele, Brecht sta decisamente dalla parte di Platone. La sua critica della poetica di Aristotele è una critica di ogni forma drammaturgica basata sul principio della Einfühlung, della immedesimazione, e quindi una critica del naturalismo... Ma questa critica implacabile che Brecht fa del teatro naturalista sembra, per uno che abbia un minimo di frequentazione delle cose filosofiche, una ripresa a duemila anni di distanza della originaria critica che della poesia faceva Platone nel decimo libro della Repubblica, quando Platone per ragioni politiche e per ragioni pedagogiche, esortava a cacciare dalla città ideale i poeti. Perché dovevano essere cacciati i poeti? Perché i poeti rappresentavano la pedagogia ufficiale. Nel mondo platonico, i poeti sono appunto i persuasori per via di immedesimazione, per via di incantamenti e di emozione. Il poeta per Platone non era quello che noi moderni consideriamo il “poeta”, cioè il libero creatore di immagini. Della poesia Platone non aveva una concezione estetica. Il poeta era per lui il pedagogo della comunità, era colui che si faceva portavoce di un sapere e di un potere che veniva tramandato oralmente e che doveva essere ridistribuito attraverso la parola.

Opera da tre soldi, Milva e Domenico Modugno, foto Luigi Ciminaghi/ Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa.

E quindi era l'incarnazione di un sapere tradizionale indiscutibile?

Di un sapere tradizionale indiscutibile che doveva essere trasmesso oralmente attraverso un procedimento mimetico. La parola mimesis in Platone prima di significare quello che poi significherà, cioè la riproduzione di un originale, indicava l'incantamento che si crea quando il poeta parla e il pubblico ascolta. Il pubblico si identifica nella parola del poeta e questa identificazione favorisce il processo di memorizzazione e di trasmissione del sapere: tutta la poesia è un effetto di incantamento mimetico. Contro questo modello Platone insorge e propone un altro modello pedagogico che sarà chiamato “filosofia”. E quest'altro modello pedagogico è basato proprio sul distruggere, tramite il giudizio critico, l'incantamento della parola poetica. Ci sarà filosofia se e solo se l'incanto della parola poetica, che esclude il giudizio critico, che esclude la distanza, che esclude la riflessione, sarà messo in questione. A questo fine mira la confutazione dialettica. Ci sarà filosofia se si cacciano i poeti dalla città. La critica brechtiana di Aristotele ricorda molto la critica platonica della poesia e non a caso, come Platone, anche Brecht ritiene che la funzione del teatro sia una funzione eminentemente politica, pedagogica, scientifica, e solo in modo derivato una funzione estetica.

Opera da tre soldi, 1972-73, Domenico Modugno, foto Luigi Ciminaghi/ Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa.

Per un'età scientifica tra l'altro, perché Brecht nel Breviario di estetica teatrale parla di un teatro di un’età scientifica come la nostra.

Parla di un teatro dell'età scientifica, quindi parla di un teatro che abbandona la deriva dell'immaginario, per approdare nel continente del reale. Cioè da un certo punto di vista il teatro brechtiano è un teatro radicalmente realista, se per reale si intende non la riproduzione mimetica della realtà, ma se si intende per reale il reale della scienza, cioè il reale che la scienza permette di far emergere come...

… tutto quello che è nascosto sotto l'apparenza della realtà… questa è la disputa con Lukảcs a un certo punto…

Quello che è nascosto sotto l'apparenza della realtà e quello che in qualche modo tende a uscire da una dimensione esclusivamente umana, che non è più riconducibile soltanto alla misura dell'Uomo. Brecht ce l'aveva con la retorica dell'umanesimo. Sono le grandi potenze della storia, sono le grandi potenze dell'economia, sono potenze che travalicano la misura umana che vengono messe in scena attraverso la tecnica dello straniamento. Nel teatro epico c’è una radicale scelta di campo, secondo me, per il reale contro la dimensione immaginaria del teatro, ed è questo uno dei motivi che rendono il metodo brechtiano assolutamente attuale, cioè assolutamente legato anche a una nostra esigenza.

Esigenza di quale tipo?

Ma, innanzitutto credo che ci sia l'esigenza di liberarsi da una dimensione, come dire, di chiacchiera, di curiosità. Credo che ci sia un’esigenza di veggenza, dove la parola veggenza non vuol dire intuizione profetica; veggenza significa capacità di vedere al di là delle apparenze, capacità di vedere le strutture profonde che governano i nostri comportamenti, la capacità di vedere oltre. Questo mi sembra essere ancora un motivo profondamente platonico: andare al di là dell'opinione, al di là del senso comune, al di là delle modalità abituali della comunicazione, per vedere quelle che sono le radici del nostro legame sociale. Ecco questa idea di veggenza, secondo me, è molto forte in Brecht. Il metodo dello straniamento deve produrre veggenza.

Opera da tre soldi, 2016, regia Damiano Michieletto, foto Masiar Pasquali Brecht e Benjamin.

Ed è, deriva, è basato anche sulla sua fede materialista?

Brecht è stato profondamente materialista, e lo si vede secondo me in una delle sue opere più controverse, quella che ha come titolo italiano La linea di condotta. Parla del sacrificio del singolo per il Partito che evidentemente è qualche cosa che letta con il senno di poi lascia di stucco... Lì si vede che cosa significa essere materialista per Brecht. Vuol dire che colui che parla per gli ultimi o colui che parla avendo operato, come per Brecht, una presa di posizione a favore del proletariato, non parla più in nome della morale, la morale diventa un elemento non sovraordinato all'azione ma è un elemento che dipende dall'azione. Provo a dirlo in un modo molto semplice: per Brecht gli imperativi ultimi sono imperativi ipotetici, e gli imperativi categorici sono subordinati agli imperativi ipotetici. Kant distingueva imperativo ipotetico e imperativo categorico, il vero imperativo morale era l'imperativo categorico, la legge della ragione. L'imperativo ipotetico, essendo finalizzato a un scopo determinato, non poteva essere un autentico imperativo morale perché subordinava la scelta a un fine, a un'inclinazione sensibile che la doveva determinare. Viceversa, se uno si chiede che cos'è il materialismo di Brecht, il materialismo di Brecht è proprio la subordinazione degli imperativi categorici agli imperativi ipotetici. Che vuol dire: la morale non può essere eletta a tribunale ultimo della condotta umana. La morale è in gioco, cioè la morale fa parte della lotta in corso. Questa è, secondo me, una lezione durissima, durissima, ma una lezione oggi molto opportuna. Perché se noi andiamo a vedere a che cosa si è ridotta sostanzialmente la sinistra nel nostro universo, scopriamo che essa si è ridotta a essere sostanzialmente il partito della morale, nient'altro che un movimento di opinione che sulla base di principi morali critica l'ordine costituito, lo critica in nome della Giustizia, in nome dell'Uomo, in nome di universali che vengono posti come trascendenti il piano dell'esperienza. Sostanzialmente, la sinistra nel suo complesso oggi in Italia è diventata questa critica morale dell'ordine esistente. È puro idealismo! Non è materialista. Brecht ci dice: il materialismo è parlare in nome di, a partire da una presa di posizione, una presa di posizione per gli ultimi, per il profugo, che è una figura chiave del teatro brechtiano. Ma chi parla per il profugo non sta parlando per la morale. Anzi, chi parla per il profugo può anche in qualche modo...

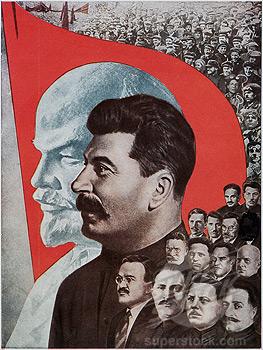

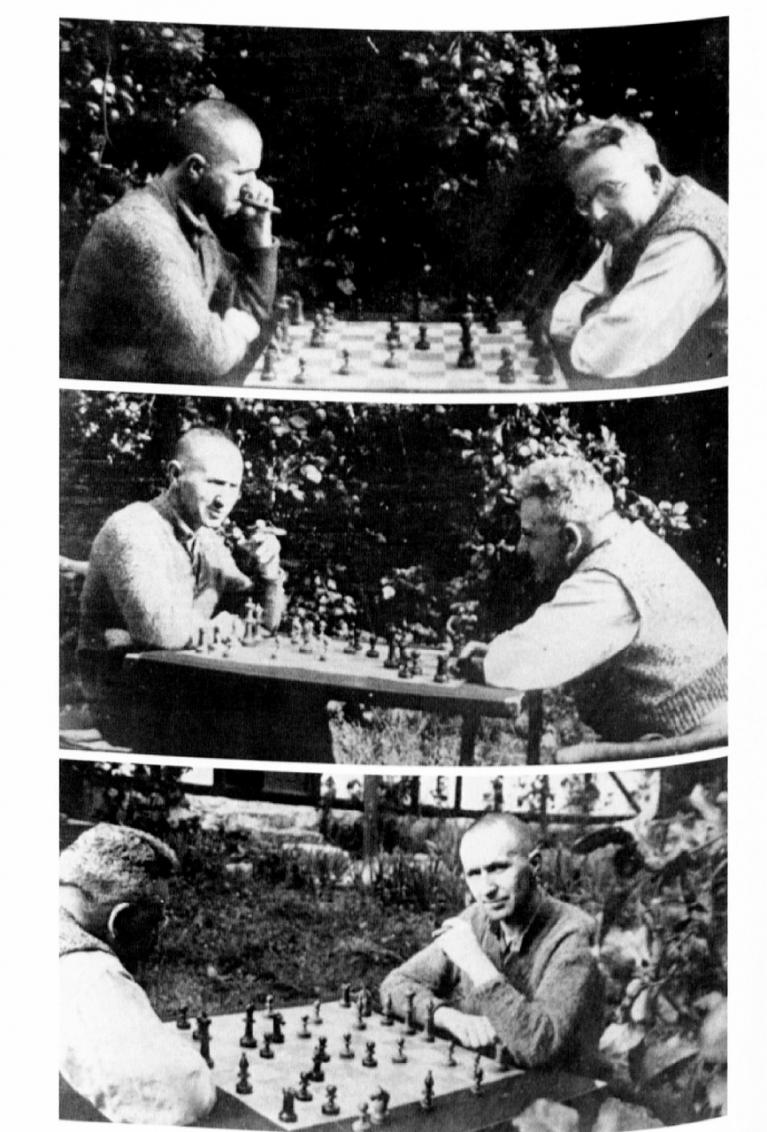

Brecht-Benjamin.

…forzare la morale consueta?

Certo. Brecht è materialista perché nega che esistano degli universali astratti separati dall'esperienza, che la possono giudicare dall'alto.

Come la giustizia in Il cerchio di gesso del Caucaso?

Proprio come nel Cerchio di gesso, Brecht dice: gli universali sono in realtà delle armi che si usano nel corso della lotta, cioè non sono qualcosa che sta al di fuori del campo di battaglia e che stabilisce chi è buono e chi è cattivo, ma gli universali, i valori, sono strumenti della lotta. Questo è un materialismo che difficilmente oggi potrebbe essere accettato, perché va veramente contro il senso comune della sinistra secondo cui essere di sinistra vuol dire stare dalla parte del bene contro il male.

Questo discorso del metodo brechtiano dello straniamento poi tu lo riferisci nella seconda parte del libro alla struttura dell'enunciazione.

Sì, lo riferisco all'enunciazione perché la tecnica dello straniamento brechtiano è sostanzialmente una tecnica relativa alla comunicazione. Brecht individua chiaramente la natura performativa del linguaggio, sa bene che il linguaggio non è un semplice mezzo di comunicazione, sa che il linguaggio è sostanzialmente produttore della realtà e che quindi la comunicazione non si limita a registrare una realtà data ma è uno dei fattori che la generano. Per Brecht tutto il linguaggio è performativo. E Brecht sa bene che la lotta di classe passa attraverso la comunicazione e che la comunicazione è un momento della lotta di classe, cioè la lotta di classe non è qualcosa che pertiene solo al piano strutturale, ma riguarda anche il livello cosiddetto sovrastrutturale. Perché la comunicazione “fa” qualcosa: essa produce i propri oggetti. Se si vuol fare teatro epico, se si vuole applicare il metodo dello straniamento, si tratta allora di mettere a nudo i rapporti di forza reali impliciti all'interno dello spazio comunicativo. Uno spazio comunicativo è uno spazio di forze in lotta tra di loro: queste forze, per lo più sono inapparenti, sono nascoste, si tratta allora di farle emergere, di capire qual è la reale posta in gioco dell'atto comunicativo, quali sono i rapporti di potere che agiscono al fondamento della comunicazione. A questo serve la tecnica del Verfremdungseffekt, serve a straniare gli enunciati: qualcuno parla, ma chiunque parli, quando parla non parla mai semplicemente come un soggetto responsabile della sua parola ma parla sempre “in veste” di qualche cosa (come padre, come marito, come operaio ecc...). La parola non è un'etichetta messa sulla cosa. La parola appartiene sempre a un genere del discorso, appartiene a un universo di rapporti di forza, e questo contesto, che dà alla parola il suo senso e la sua efficacia, non è, non coincide mai con ciò che la parola effettivamente dice, non è riducibile al contenuto semantico della parola: esso è piuttosto ciò che ogni enunciato mostra ma non dice. Brecht sa bene che l'enunciato ha due facce. E che quello che l'enunciato mostra non è il contenuto del detto, ma è la potenza silenziosa che sta alla base della parola. Grazie al metodo brechtiano si diventa sensibili a ciò che gli enunciati mostrano senza dire. La tecnica dello straniamento, che è soprattutto uno straniamento linguistico, deve essere in grado di rendere lo spettatore, cioè il giudice, in grado di cogliere la struttura di senso, cioè il non detto che ogni enunciato si porta dietro. Questo è il “gesto”, la famosa questione del gesto…

Il gestus brechtiano…

Il gestus brechtiano è il gestus illocutivo che sta dietro a ogni atto di enunciazione. Cioè ogni enunciato rinvia a presupposti che sono “agiti” in ogni enunciato senza essere “saputi” come tali. Sono rapporti di forza, sono forme di violenza di classe. Far venir fuori questo elemento illocutivo è quello che Walter Benjamin chiama “rendere il gesto citabile”. Walter Benjamin, lettore di Brecht, e sai bene quanto fossero in sintonia l'uno con l'altro, ripete continuamente che il teatro epico brechtiano rende il gesto “citabile”. Cosa vuol dire rendere il gesto citabile? Vuol dire far emergere, mediante il metodo dello straniamento, il senso implicito nell'enunciato, quanto l'enunciato agisce ma non dice. I presupposti sono tematizzati e, quindi, problematizzati. È di nuovo un'operazione platonica: si va al di là dell'apparenza per arrivare alla struttura invisibile profonda. Rendere il gesto citabile… Brecht diceva ai suoi attori: voi non dovete “recitare” ma dovete “citare”. La differenza tra recitazione e citazione in che cosa consiste? La recitazione in qualche modo è un'immedesimazione naturalistica che mira ad assorbire, a portare l'attenzione dello spettatore esclusivamente sull'elemento di illusione; un attore che invece di recitare citi è un attore che, mentre sta recitando, mentre sta dicendo, rende evidente anche il gesto, questo “sotto”, questo presupposto. E però io mi sono chiesto sempre come facesse Brecht a ottenere questi risultati e se li ha mai ottenuti.

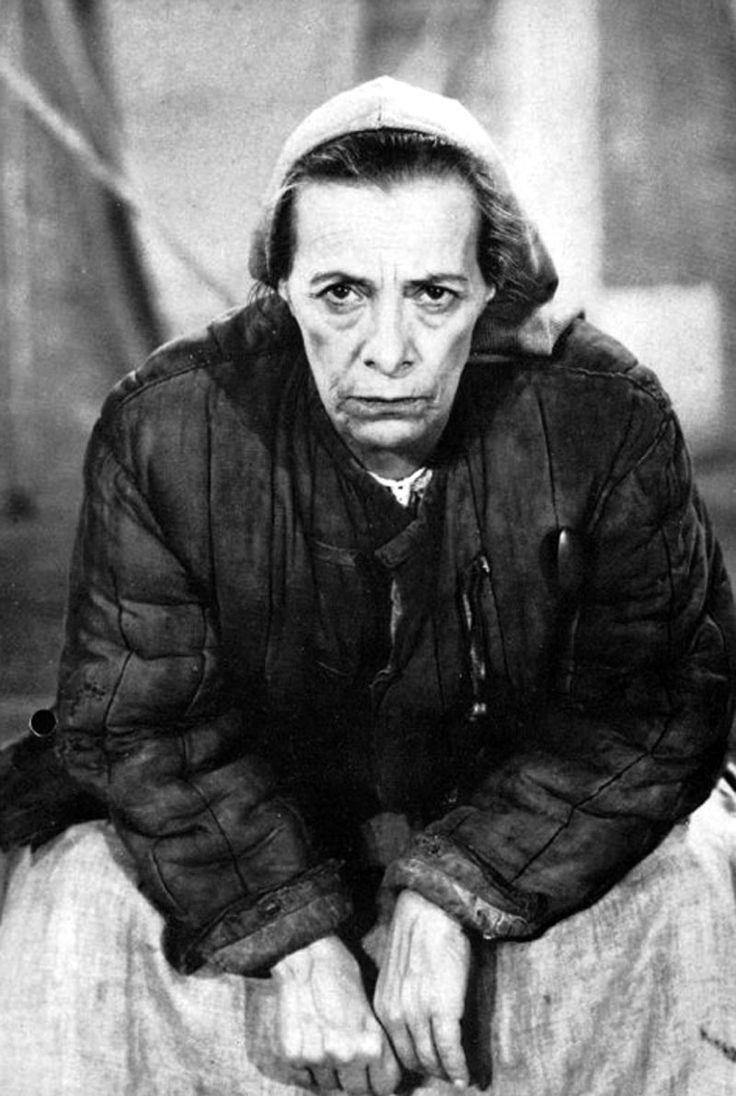

Mutter Courage, con Helene Weigel.

L'inattualità del teatro brechtiano realizzato deriva dalla complessità del compito che lui si era proposto? I risultati del metodo brechtiano si vedono forse solo con la troupe del Berliner Ensemble, per pochi anni. Ci sono stati critici e filosofi conquistati proprio dal Berliner Ensemble. Prima hai citato Benjamin, ma c’è Roland Barthes che inizia la sua carriera come critico teatrale della rivista “Théâtre populaire” e si sposta verso la riflessione filosofica e la semiologia proprio dopo l’incontro con il teatro e con la compagnia di Brecht, in particolare con la Mutter Courage interpretata da Helene Weigel.

Io trovo l'elemento profondamente brechtiano di Barthes dove magari in prima battuta non ce lo si aspetterebbe. Lo trovo nella sua riflessione sullo statuto del fotografico. Se si prende l'ultima sua opera, il saggio famosissimo sulla fotografia, praticamente la sua opera testamentaria, non per intenzione perché lui non sapeva che di lì a poco sarebbe morto investito da una macchina, ma di fatto è l'opera ultima. In La camera chiara di Barthes si vede all'opera il metodo brechtiano. Che cos'è infatti una fotografia per Barthes? Che cos'è che rende una fotografia una vera “immagine” secondo Roland Barthes? Un elemento che Barthes chiama punctum, in latino, e che si potrebbe tradurre in italiano con dettaglio. Ciò che rende un'immagine veramente un'immagine è la potenza del dettaglio, cioè qualche cosa che è parte dell'immagine perché evidentemente è contenuta nell'immagine, ma che da dentro l'immagine è in eccesso sull'immagine che la contiene. La contesta e la eccede dall'interno. Prendiamo un esempio di Barthes. La catenina al collo della signora è certamente un “particolare”, cioè una parte dell'immagine, ma perché Barthes dice che fa punctum? Fa punctum perché in qualche modo quell'elemento invece di essere un particolare, e il particolare si deduce sempre dal tutto in cui è compreso, è come se venisse fuori dall'insieme di appartenenza e fosse in eccesso rispetto a esso, come se si realizzasse una sorta di incompossibilità tra quell'elemento e il tutto che lo contiene. Quindi taglia, taglia proprio lo sguardo dell'osservatore, lo ferisce. Bene, qual è lo scopo del metodo brechtiano?

Che peraltro ha scritto una lode del dettaglio...

Qual è lo scopo del metodo brechtiano? Criticare il naturalismo. Cosa vuol dire criticare il naturalismo, l'effetto di insieme? Far emergere dei puncta di dissomiglianza sulla scena, far emergere sulla scena del teatro una serie di elementi che sono in dissonanza con il tutto. La scena non può essere più governata dal di fuori come un tutto organico, simmetrico, armonioso, no, la scena comincia a essere un mosaico di dettagli che sono tra di loro in una relazione talvolta anche anacronica, anche di non contemporaneità l'uno con l'altro. L'uso della cartellonistica, l'uso dei songs eccetera, cioè la potenza del metodo brechtiano mira proprio a generare sulla scena dei puncta di dissomiglianza che rompono l'unità aristotelica della scena, l'unità drammatica, e sono tutti momenti di veggenza, son tutti momenti di veggenza in cui la struttura profonda del reale, che normalmente viene dissimulata, assurge attraverso il dettaglio al primo piano. Credo che Roland Barthes in qualche modo sia sempre stato sedotto dal metodo brechtiano proprio perché il metodo brechtiano non significa la realtà, ma la mostra.

Nei Saggi critici Barthes scrive: “Il postulato di tutta la drammaturgia brechtiana è che, almeno oggi, l’arte più che esprimere il reale deve significarlo”.

Il metodo brechtiano non mira a produrre un nuovo significato della realtà, a dirci come stanno le cose, che cosa la realtà è, ma mira a mostrare il reale. Del resto Brecht usava spesso il verbo zeigen per indicare proprio quello che doveva essere uno dei compiti del teatro: il teatro deve mostrare. Deve mostrare. Quindi, è proprio il contrario di raccontare. Se ci si pensa è curioso: se uno dice teatro “epico” si pensa al teatro narrativo, epica rimanda infatti alla narrazione, ma in realtà il teatro epico è un teatro di mostrazione, è un teatro basato sul principio del mostrare, e questo mi pare sia il punto rilevante, cioè il teatro deve essere in grado di mostrare il reale nella misura in cui il reale è ciò che nel detto è costantemente taciuto. E questa è un po' la questione, secondo me, che rende il metodo brechtiano straordinariamente attuale.

Helene Weigel.

Stai preparando una riedizione del Brecht, con qualche modifica. Puoi anticiparci, per brevi linee, i nuovi argomenti che tocchi?

Uscirà per la casa editrice Orthotes di Napoli che ha deciso di ripubblicare il saggio, ormai introvabile nella sua veste originaria (le edizioni et al. di Milano non esistono più). Sarà integrato da due nuovi saggi che come oggetto avranno sempre il metodo dello straniamento visto però all'opera nell'ambito delle arti visive. Nel primo provo a ripensare il dispositivo prospettico rinascimentale intendendolo appunto come una procedura che, lungi dal creare un effetto di illusione naturalistica, strania lo sguardo fino al punto di de-umanizzarlo. Provo a leggere, insomma, "in positivo" le critiche tradizionali che la modernità, da Panofsky a Florenskij a Merleau-Ponty, ha rivolto alla prospettiva rinascimentale accusandola di essere un procedimento artificiale che poco ha a che fare con la concreta percezione. Secondo me essa è stata praticata fin da subito come un artificio antinaturalistico e, a causa del suo materialismo, è stata guardata con sospetto da letterati e dai teologi, mentre invece è stata riconosciuta e si è presentata come consustanziale alla nuova pratica scientifica. Nel secondo vorrei mostrare come lo straniamento dello sguardo, che già la prospettiva aveva inaugurato, diventi con la fotografia l'essenza stessa del gesto artistico. Anche la fotografia, al suo sorgere, sarà sottoposta a un diluvio di critiche da parte degli intellettuali umanisti. Vi vedranno la fine dell'arte, il tracollo dell’“esperienza vissuta” e la sua sostituzione con un automatismo privo di anima. Brecht e Benjamin ne colgono invece la potenza materialistica, democratica e rivoluzionaria. La fotografia fa infatti con l'immagine la stessa cosa che il teatro epico fa con gli enunciati: rende citabile il gesto. La fotografia non è mimetica. La fotografia non “dice” che cosa è il reale (per questo i letterati raramente la comprendono) piuttosto “mostra” il reale e quello che mostra eccede l'ambito del detto. La fotografia è indubbiamente una procedura largamente meccanica, come già lo era la prospettiva... ma proprio questo automatismo fa di essa una potenza anti-ideologica.

Ora ti chiederei, però, di spiegarci come è nato il tuo interesse per Brecht, perché e come ci sei arrivato? Dato che questo autore non fa parte di solito delle letture, dell’armamentario di un filosofo.

Ho sempre coltivato, e non la realizzerò mai, l'idea di scrivere un libro su quelli che sono i grandi moderni, cioè quelli che meglio esprimono il senso della modernità, del Novecento, del “secolo breve”. Nella mia testa ci sono quattro grandi moderni che potrebbero da soli essere in qualche modo presi in considerazione come coloro che portano la modernità a espressione compiuta, e sono appunto Brecht per il teatro, e per la letteratura e la poesia; Jean-Luc Godard per il cinema, e Godard è molto brechtiano…

Molto brechtiano, con le voci fuori campo, le didascalie scritte…

Certo, la critica della poetica aristotelica e la tecnica dello straniamento, il dettaglio al posto del particolare, è profondamente brechtiano. Poi aggiungerei Bob Dylan, che nell'ambito della musica popolare fa di nuovo un'operazione profondamente brechtiana, tanto è vero che c'è una sua famosissima canzone, The Times They Are a-Changin', che è una citazione di Jenny’s Song dell’Opera da tre soldi. Il quarto è Šostakovič per la musica colta. Questi quattro, Godard, Šostakovič, Bob Dylan e Brecht, delineano una sorta di periplo della modernità da un punto di vista artistico. C'è un tratto che accomuna queste esperienze così diverse ed è secondo me la fine di ogni assiologia, cioè la fine di ogni gerarchia di valore derivata dalla tradizione “alta”, una totale democratizzazione e deuricizzazione del gesto artistico. Voglio dire, l'uso dei materiali ad esempio, l'alto e il basso...

Il jazz e il valzer e la sinfonia…

Brecht e Benjamin.

Si prenda Šostakovič: c'è la musica per film, c'è il jazz, c'è il valzer, c'è veramente l'idea che la modernità non possa più basarsi sopra delle distinzioni di valore che sono quelle che si ricavano dal passato, e questo vale per Bob Dylan a maggior ragione e per Brecht, che fa ricorso al teatro popolare.

Al teatro popolare, a quello cinese, all’opera lirica, alla drammaturgia ipercolta…

E il cinema di Godard, dove tutti gli elementi del cinema di genere sono mischiati con il cinema d'autore... Mi pareva che questa popolarità del gesto fosse un punto che accomunasse i quattro... e poi un'altra cosa ancora: l'idea del montaggio. L'opera non è più intesa monologicamente come la creazione sovrana di un soggetto che dice la sua opinione sul mondo. Il teatro di Brecht, il cinema-saggio di Godard, la musica di Šostakovič come le canzoni di Bob Dylan, sono basati su un'idea di montaggio, cioè sull'idea che si deve lavorare su dei materiali dati e montarli per ottenere effetti estetici, effetti espressivi, a partire dalla dissonanza di questi materiali, non dalla loro coerenza e dalla loro armonia. Pensa alla voce di Dylan, la voce di Dylan è una voce mostruosa, una voce atroce, cioè una voce non gradevole, no? E pensa alla tecnica cinematografica di quei falsi raccordi di Jean-Luc Godard, che sono effettivamente la trasposizione al cinema del metodo brechtiano dello straniamento. E Brecht, da questo punto di vista, di nuovo è uno che lavora continuamente su materiali preesistenti: prendi per esempio i suoi Diari di guerra, che sono proprio l'esempio più interessante, come pure il suo libro bellissimo sulla guerra, quel libro di fotografie…

Ti riferisci all’Abicì della guerra?

Sì, proprio a quello, che è tutto un lavoro di montaggio. Il senso non è prodotto dall'enunciato, ma il senso viene prodotto anche attraverso l'enunciato, ma come se fosse il risultato dell'attrito di materiali tra di loro eterogenei. È chiaro che ci sono anche enunciati ne L'Abicí della guerra, ci sono bellissime poesie poste sotto ogni immagine. È chiaro che se prendiamo i Diari di guerra non ci sono soltanto collage ma ci sono anche riflessioni personali eccetera. Ma anche la parte dell’enunciato ci rientra dentro come materiale, non è più direil senso. E questa è un'operazione appunto che rende conto profondamente della modernità di Brecht. Allora probabilmente sono arrivato a Brecht perché ero profondamente appassionato dalla sua modernità anche aggressiva, anche arrogante, perché la modernità di Brecht si manifestava in tutta una serie di aspetti esteriori, dall'abbigliamento alle abitudini alimentari, ai rapporti con le donne… Era una modernità segnata dall'assoluto della sperimentazione. In lui tutto diventa sperimentale. Il teatro è sperimentazione per Brecht. Ma anche la vita privata è sperimentazione per lui. Questa idea che sia possibile fare della sperimentazione il fondamento è un'idea profondamente moderna, che oggi fa fatica ad avere spazio, perché fondare sulla sperimentazione vuol dire anche esporsi costantemente alla possibilità del fallimento, dell'aborto, è ovvio. Però questa idea che la sperimentazione possa essere un assoluto, ecco a me pare che questo sia il tratto più potente di Brecht, è questo il metodo brechtiano. Il marxismo non è l'ideologia di riferimento, è uno dei tanti, è uno dei tantissimi esperimenti... Un esperimento che fa la storia, in quel caso. Però Brecht lo vive come un esperimento. Ed è per quello che lo ama. E anche Godard, Dylan e Šostakovič sono autori totalmente sperimentali.