Danica e Vojin Abramović avevano l’abitudine di dormire con una pistola carica sul comodino. Ex combattenti partigiani comunisti ai tempi di Tito, i genitori di Marina Abramović vivevano in un perenne stato di allerta, anche in tempo di pace. Addestrata come un soldato dalla madre, la figlia ricevette una ben singolare educazione all’autodisciplina, dalla quale deriva il suo stoico e imperturbabile esporsi al pericolo e al dolore senza lamentarsi. Nella performance Rhythm 0 eseguita presso lo Studio Morra a Napoli nel 1975, Marina espose il suo corpo alle conseguenze di qualsiasi azione compiuta dai visitatori utilizzando 72 oggetti posati su un tavolo, tra i quali una pistola e un proiettile. “Se qualcuno voleva caricare la pistola e usarla, ero pronta alle conseguenze” scrive nella sua autobiografia (Attraversare i muri, Milano, 2016, p. 84).

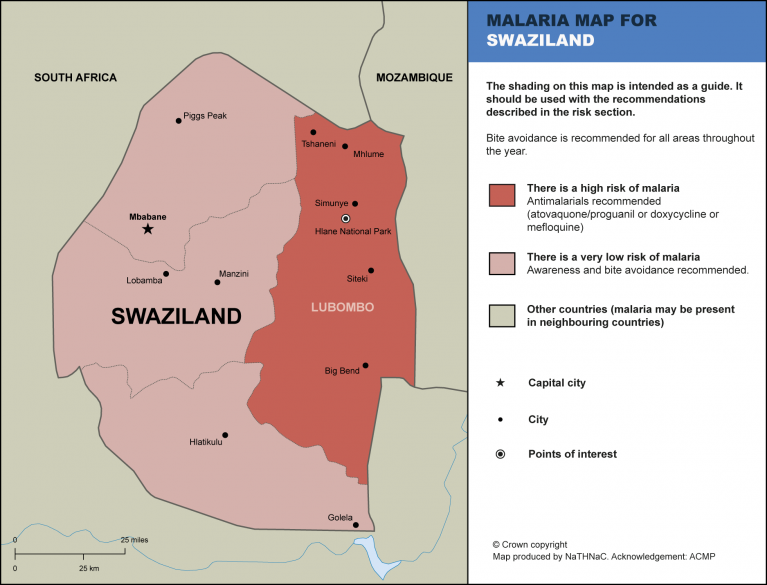

Nelle sue performance Abramović mette a rischio la sua incolumità saggiando la resistenza e i limiti del proprio corpo, un corpo senza limiti e confini spiega l’artista nel corso della lecture alla quale sto assistendo nella suggestiva sala storica del Teatro Sociale Giorgio Busca di Alba. “Attraverso il corpo sento l’anima” racconta utilizzando le parole di Ruda Iandê, un indigeno erborista incontrato in Brasile nel corso di un suo road movie artistico e spirituale che è diventato un documentario: The Space in between. MarinaAbramović and Brazil (2016).

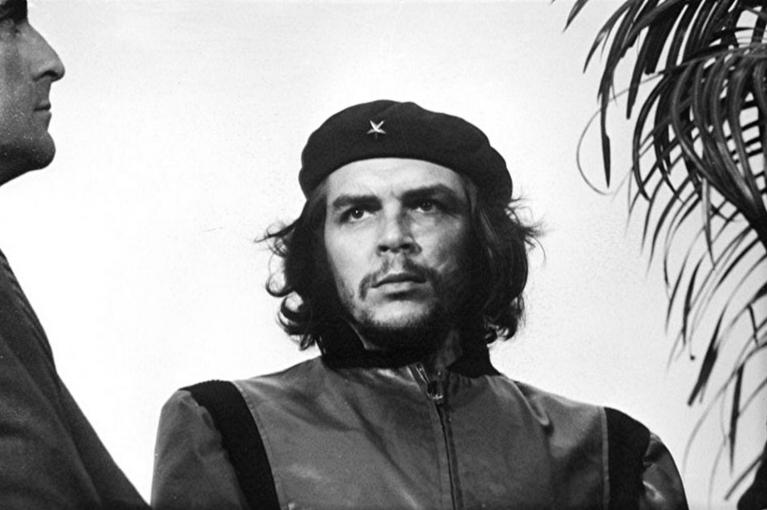

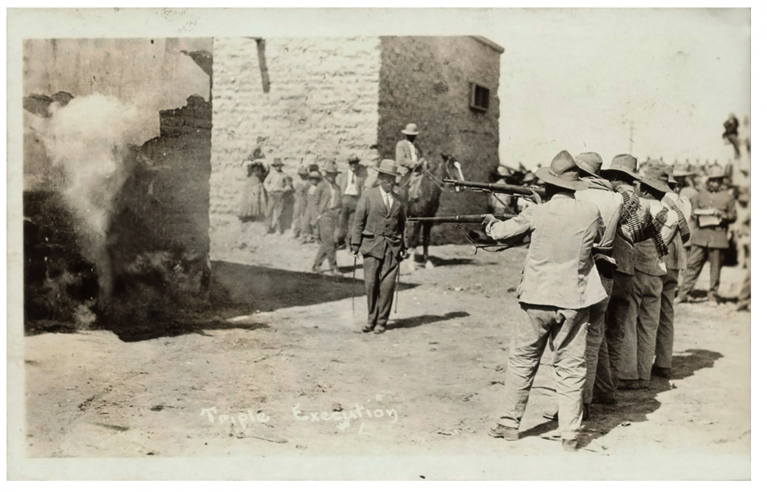

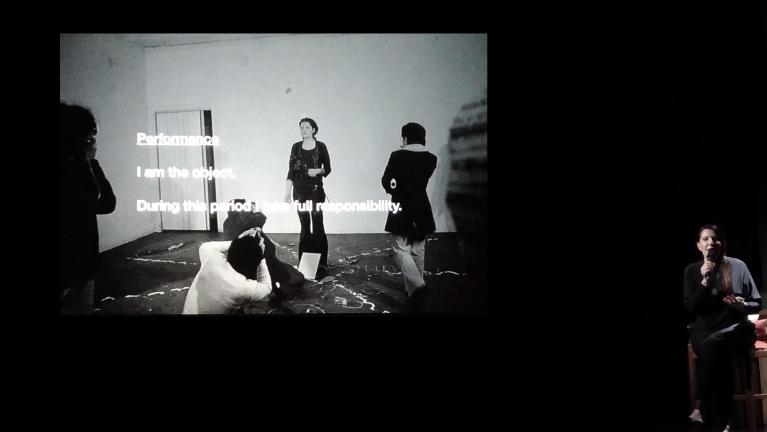

Lecture di Marina Abramović con la proiezione di alcune fotografie scattate nel corso della performance Rhythm 0 del 1975.

Mentre ascolto la lecture dell’artista penso che la sua idea di anima, la cui solidarietà con il corpo è messa alla prova dalle ordalie alle quali si sottopone con indifferenza degna di uno stoico, sia per certi versi aderente alla concezione che ne aveva lo stoicismo stesso. Sembra che i primi filosofi della Stoà abbiano preso a prestito dalla scuola medica siciliana il concetto di pneuma inteso come soffio, respiro, spirito vitale, usato per indicare il principio sia del movimento del corpo che della conoscenza sensibile. Questo spirito vitale diverrà per gli stoici l’anima umana concepita come qualcosa di corporeo (Maria Tasinato, Tempo svagato. Marco Aurelio: il savio, il distratto, il solitario, Milano, 1990, p. 44). Al sorgere del primo stoicismo il pneuma si presenta solidale con il corpo e con l’intero cosmo, animato dallo stesso pneuma che vivifica il corpo secondo un principio di necessità al quale bisogna conformarsi. Da qui l’etica dello stoicismo con la sua analisi delle azioni: quelle perfette del saggio e quelle guidate dal senso del dovere dell’uomo comune sprovvisto di saggezza.

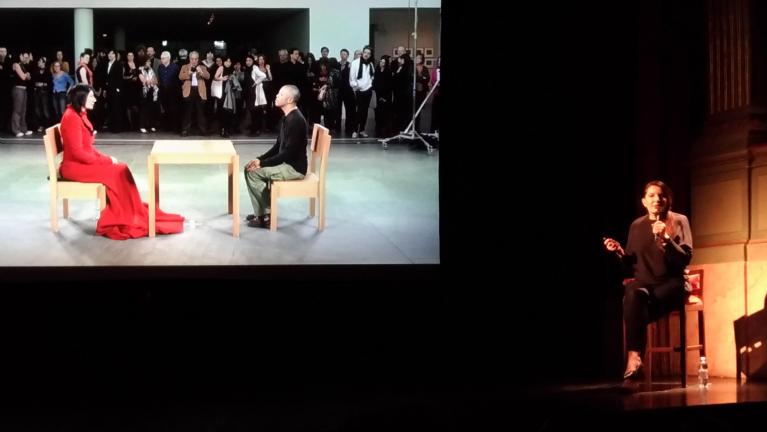

La sconcertante puntualità e stoica imperturbabilità con la quale Abramović conduce a termine le sue performance tradisce un’etica del fare assunta, nella sua estrema radicalità, in una dimensione artistica. “Una legge della performance è che, una volta che entri nello stato fisico e mentale che hai concepito, le regole sono quelle: punto e basta”, scrive nella sua autobiografia. Quanto l’ha indispettita il fatto di non aver potuto concludere all’ora esatta, anzi al secondo esatto la performance The Artist is Present eseguita al MoMa di New York nel 2010! A causa del curatore Klaus Biesenbach, che otto minuti prima della fine ufficiale della performance si alzò dalla sedia e la baciò, non le fu possibile star lì fino all’ultimo secondo come avrebbe dovuto. Stoica come sua madre e suo padre, intrepidi partigiani comunisti dotati di una determinazione “capace di farli passare attraverso i muri” (autobiografia, p. 22)? Sì, certo, Abramović è stoica, non è masochista, come invece sostengono coloro ai quali sfugge il senso filosofico del suo sopportare ad ogni costo.

Lecture di Marina Abramović con la proiezione di alcune fotografie scattate nel corso della performance The Artist is Present eseguita al MoMa di New York nel 2010.

Nella filosofia della Stoà, come si diceva, lo stesso pneuma che anima il mondo anima anche il corpo , un corpo perciò senza limiti e confini, ma già con Marco Aurelio Antonino, e prima ancora con Posidonio, il termine pneuma (soffio, respiro, spirito vitale) subisce una mutazione semantica. Nel medio stoicismo viene introdotto un dualismo tra la parte superiore dell’anima e quella inferiore, animale, sensuale e corporea. Al formarsi di questa diversa concezione del pneuma concorre anche lo sviluppo della medicina, in seno alla quale la pneumatologia era stata ulteriormente rielaborata: al soffio vitale era stata sottratta ogni funzione che non fosse puramente fisiologica. Nel suo bellissimo saggio, Tasinato analizza la deprecazione del respiro (pneuma), che si accompagna alla stigmatizzazione di quanto nell’esistenza vi è di transitorio. Da qui in avanti lo spirito si emanciperà dal corpo: “sangue guasto, ossicini, intrico sottile di nervi, venuzze, arterie”, animato da un “soffiuccio” destinato a disperdersi.

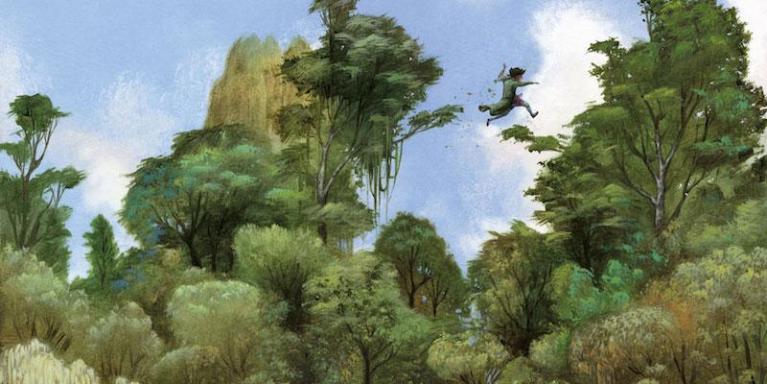

Performance Balkan Baroque eseguita in occasione della Biennale di Venezia del 1997.

Per associazione con “nervi”, “ossicini” e “sangue guasto” balena nella mia mente l’immagine di una sanguinolenta opera di Abramović. Seduta su una montagna di ossa bovine, intenta a ripulirne la cartilagine nella performance Balkan Baroque eseguita in occasione della Biennale di Venezia del 1997, l’artista porta l’attenzione non solo sulla tragedia dei Balcani ma – mi permetto di pensare con la licenza ermeneutica che ogni opera d’arte rilascia d’ufficio – anche sulla fine di una concezione del mondo in cui la carne è spirito, energia nel flusso della quale l’artista s’immette durante le sue performance. Per la sua natura polisemica l’opera d’arte indica sempre una cosa e, insieme, anche un’altra, diversa se non contraria, in questo caso la difficile e dolorosa ricomposizione sociale dopo le stragi balcaniche e l’altrettanto dolorosa perdita del respiro nella nostra cultura.

A questo punto ho l’impressione di essermi spinto troppo in là con le congetture. Allora alzo una mano e chiedo: “ho l’impressione che il suo sforzo di sopportare la fatica e il dolore sia in relazione con lo stoicismo”. Abramović m’interrompe: “con che cosa?”. Preciso: “con l’antica filosofia fondata da Zenone di Cizio ad Atene”. Abramović fa cenno di aver compreso e proseguo: “se dovesse essere così, visto che in quella filosofia questa sopportazione ha una dimensione etica, è possibile dire che nella sua opera vi sia una componente etica?”. Dopo una breve pausa Abramović risponde: “L’opera d’arte deve avere diversi livelli: etici, morali, politici. Se si hanno tutti gli elementi necessari allora l’opera avrà lunga vita”. È un concetto chiave, espresso anche nella sua autobiografia: “Solo significati stratificati possono dare lunga vita all’arte: in questo modo, la società prende ogni volta dall’opera ciò che le serve”, in caso contrario l’opera si riduce ad essere “come un giornale. Può essere usata solo una volta, e il giorno dopo è come una notizia ormai priva di attualità” (autobiografia p. 97).

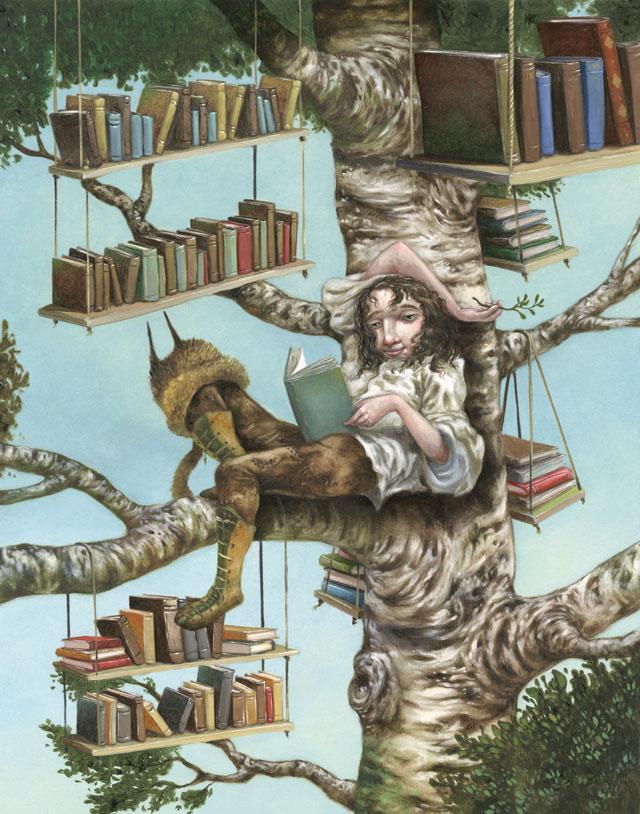

Dal progetto The Kitchen, Homage to Saint Therese del 2009.

Come non essere d’accordo con l’artista? A dispetto dell’attuale trend dell’arte giornalistica, illustrativa e didascalica, spesso concepita esclusivamente come denuncia e testimonianza sociale, destinata perciò ad eclissarsi insieme ai fatti ai quali di volta in volta si riferisce, quella di Abramović è insieme sociale, politica, spirituale, etica ed estetica; è contradditoria, dialettica, per nulla didascalica, come nel caso del progetto The Kitchen, Homage to Saint Therese (2009) nato dall’interesse di Abramović per i fenomeni di levitazione attribuiti a Santa Teresa d'Ávila. Si racconta che, mentre stava cuocendo una minestra nella cucina del convento, Santa Teresa ebbe una levitazione involontaria e rimase a mezz’aria sopra la pentola in ebollizione senza la possibilità di scendere, come avrebbe preferito perché aveva fame. “Era talmente incazzata…”, sottolinea l’artista a un certo punto della lecture. Abramović è affascinata dall’idea che la santa abbia potuto arrabbiarsi con la forza di Dio introducendo in una esperienza spirituale un elemento dialettico e in un certo senso anche politico. Nella sua opera, dunque, livelli diversi entrano in rapporto dialettico tra loro, compreso quello etico al quale continuo a pensare con insistenza mentre l’artista si alza portando la mano destra al cuore per salutare.

La lecture si è conclusa e il pubblico sciama come una nuvola di cavallette verso il rinfresco. Alcuni se lo sono meritato (il rinfresco) perché nella stessa giornata hanno partecipato anche all’incontro con William Kentridge alle Officine Grandi Riparazioni di Torino. Io non sono tra questi meritevoli stacanovisti dell’arte contemporanea e inoltre non ho ancora visto l’opera video The Kitchen V, Carrying the Milk, della serie The Kitchen, Homage to Saint Therese di Abramović, esposta nel coro della chiesa di S. Maria Maddalena (fino al 12 novembre). Devo sbrigarmi perché è piuttosto tardi.

Mentre mi sposto a piedi dal teatro alla chiesa, rifletto sul fatto che la stratificazione dei significati nell’opera, come suggerito da Abramović, permette a chiunque di prendere dalla stessa quello che gli serve. Nel mio caso l’idea che la perdita del respiro, del pneuma che anima sia il corpo che il mondo, permeandoli entrambi secondo un principio di necessità al quale bisogna adeguarsi assumendosi la responsabilità delle proprie azioni, come fecero Danica e Vojin Abramović nella resistenza e poi nella Jugoslavia di Tito, sia stata dolorosa tanto quanto la ricomposizione sociale dopo le stragi balcaniche. Per consolarmi acquisto in un negozio lungo la via un pezzo di torrone piemontese (il migliore, senza dubbio) e proseguo sgranocchiandolo con piacere.

Ecco la chiesa!

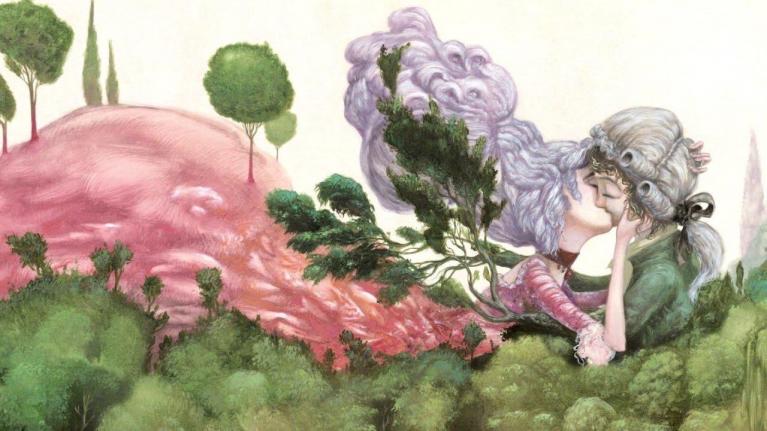

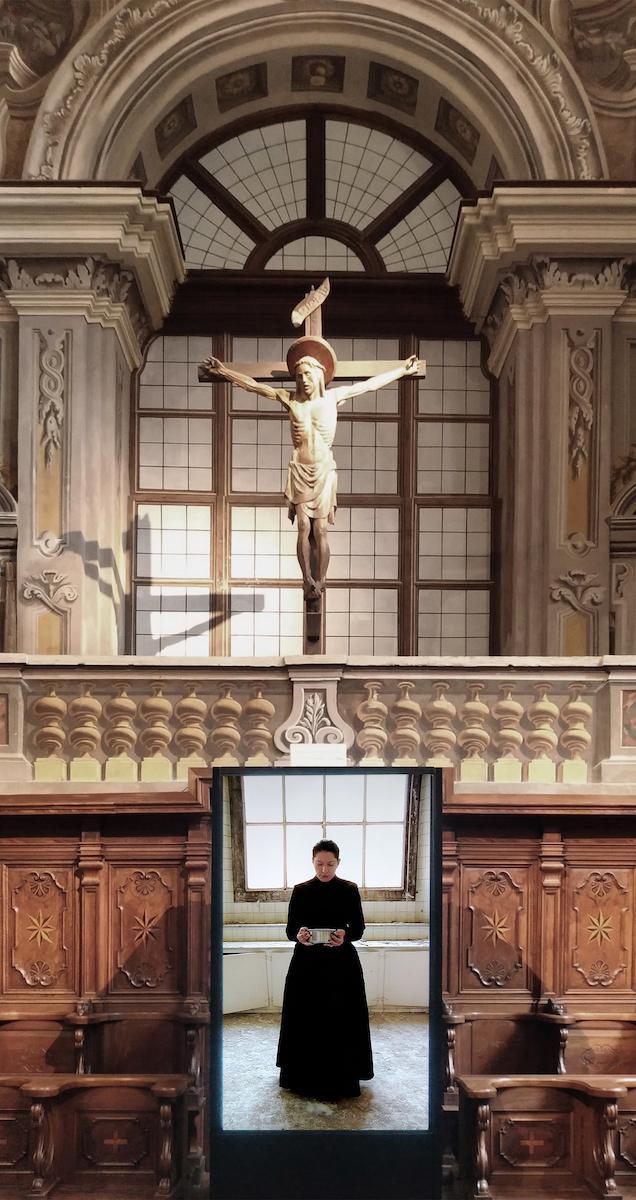

Opera video The Kitchen V, Carrying the Milk, della serie The Kitchen, Homage to Saint Therese, esposta nel coro della chiesa di S. Maria Maddalena ad Alba.

Entro nel coro. Sotto un Crocifisso ligneo del XVI secolo è allestita l’opera video girata nella cucina di un ex convento certosino. Sullo sfondo di una finestra luminosa che incornicia la sua testa, come uno dei nimbi quadrangolari dei Beati, Abramović regge un contenitore colmo di latte. L’impianto compositivo richiama la luce e la geometria di Piero della Francesca. Il corpo dell’artista oscilla nello sforzo compiuto alla ricerca di un equilibrio. La tensione è molto forte. Ogni tanto il latte gocciola cadendo a terra. Verso la fine della performance il latte, cadendo, macchia di bianco la veste nera dell’artista. L’opera video è molto ricercata nella composizione così come nella scelta dell’allestimento, che dialoga con la geometria del coro e con quella della croce lignea sovrastante formando una video-installazione colta e raffinata. L’opera ha una bellezza rinascimentale tutta italiana. È molto bella, forse troppo: la tensione della performance dell’artista che regge il contenitore ricolmo di latte fino all’esaurimento delle sue forze si è estetizzata in una curatissima video-installazione lontana anni luce dal colpire velocemente gli spazi tra le dita di una mano con un coltello nella performance Rhythm 10 del 1973, dall’inspirare nei polmoni l’aria emessa da un ventilatore industriale fino a svenimento in Rhythm 4 del 1974, dallo strapparsi i cappelli con un pettine in Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful del 1975. Dov’è finita la radicale etica del fare che caratterizzava l’arte di Abramović nelle performance degli anni Settanta? Dove sono finite le pistole cariche sul comodino?

Opera video The Kitchen V, Carrying the Milk, della serie The Kitchen, Homage to Saint Therese, esposta nel coro della chiesa di S. Maria Maddalena ad Alba - Soffitto del coro con affreschi.

È finita l’epoca in cui Vojin Abramović, il padre di Marina aveva il coraggio di denunciare pubblicamente la borghesia rossa jugoslava buttando la sua tessera di partito in mezzo alla folla riunita in piazza Marx e Engels a Belgrado (autobiografia, p. 53), e inoltre siamo a corto di fiato, ci manca il respiro che unendo l’anima al corpo e alle cose del mondo dà vita, forza e coraggio, in breve ci anima.