“Che cos’è successo nel ventesimo secolo?” non è solo il titolo dell’ultimo libro uscito in italiano per i tipi Bollati Boringhieri a firma Peter Sloterdijk, ma è pure un manifesto della (sua) filosofia. Della filosofia di Sloterdijk e della filosofia tout court.

Della filosofia tout court perché la domanda che pone fin dal titolo è una domanda semplice ma radicale, che mette in gioco lo statuto stesso del pensiero: la filosofia – sembra dirci Sloterdijk con quel titolo – è un’interrogazione, posta sempre di nuovo, sulla posizione dell’uomo nella storia, nel mondo, e tra gli altri uomini.

La filosofia è (per Sloterdijk) quella scienza che si chiede “che cosa è successo?”, che cerca di isolare gli eventi concettualmente decisivi, le segnature storiche di un’epoca, e di darne un’interpretazione. La filosofia, quindi, non è più – come nel mondo antico e medievale, e in qualche sua rimanenza contemporanea – la ricerca delle essenze, di ciò che è reale, né – come è stata per gran parte del ‘900 – l’argomentazione, la critica, e la decostruzione degli altri filosofi.

La filosofia è scienza della cultura: un tentativo razionale di comprendere i mutamenti delle civilizzazioni, che vengono reciprocamente poste a confronto, in una dimensione storica. Se nel libro Sloterdijk parla anche di altri filosofi, dedicandosi all’esercizio ermeneutico classico con cui i pensatori del canone filosofico continentale hanno esercitato storicamente il loro “mestiere” (impossibile), lo fa perché questo esercizio è parte necessaria, integrante, della comprensione concettuale del proprio tempo storico.

Andando ad analizzare il testo nel dettaglio, si potrebbe addirittura arrivare a dire che esso rappresenta la migliore introduzione possibile al pensiero di Peter Sloterdijk, scritta da Sloterdijk stesso in maniera saggistica: una sorta di autobiografia filosofica non dichiarata (cosa che non deve stupire, visto che Sloterdijk, proprio all’autobiografia dedicò la sua tesi di dottorato a metà degli anni ’70, e che – più recentemente, nel 2012 – ha dato alle stampe un poderoso volume di riflessioni tratte dai suoi diari), scritta sotto forma di volume di saggi.

Il testo, infatti, composto da 12 contributi (originali e frutto di elaborazione di scritti d’occasione), ripercorre tutti i maggiori temi di interesse sloterdijkiani: dalla storia della civilizzazione in una prospettiva macrostorica (saggi 1 e 2) alla storia della globalizzazione (saggi 3, 4, 5 e 7), passando per tre saggi classicamente filosofici (su Heidegger, Derrida e i sofisti), e tre studi filosofico-letterari (uno su Ulisse, uno sul Decameron e uno sulla Costituzione tedesca).

Il primo saggio viene dedicato dall’autore al tema – estremamente dibattuto sia nelle scienze naturali (in particolare tra geologi e climatologi) che in quelle umane – dell’Antropocene, vale a dire alla caratterizzazione dell’epoca contemporanea come epoca geologica in cui i cambiamenti naturali del pianeta Terra sono dovuti in maniera maggioritaria non alle forze geologiche, ma all’impatto dell’azione umana. Da quando il premio Nobel per la chimica atmosferica Paul Crutzen ha reso celebre il termine, l’Antropocene è diventato un tema estremamente “di moda” nei dibattiti filosofici. Il merito di Sloterdijk, qui, è quello di esercitare uno sguardo perspicuo sul fenomeno, di offrire un “taglio” per comprendere la questione nella sua portata storica: secondo Sloterdijk, infatti, l’aver compreso che l’essere umano è diventato ormai un agente di cambiamento “atmosferico” globale mette in crisi l’idea di natura che abbiamo sviluppato nel corso dei millenni.

Questa è, fondamentalmente, duplice: da un lato, la natura sarebbe solo lo scenario del dramma storico i cui attori sono gli uomini, dall’altro, essa sarebbe colei che dispensa i beni di cui gli uomini hanno bisogno (e che – in generoso contraccambio – immagazzina le loro scorie). Se questo duplice ruolo della natura per l’uomo si è stabilizzato nelle coscienze transindividuali nel corso dei millenni, col mutuo rafforzamento degli elementi scatenanti della modernità (il Rinascimento e la sua onda lunga, la nascita dell’economia moderna, il fiorire del capitalismo, l’affermarsi dello statalismo come forma di governo predominante, il virtuoso circolo autorafforzantesi della ricerca scientifica e l’ampliamento della sfera della giustizia, che ha portato gli uomini a rivendicare sempre più per se stessi in quanto individui) non è più possibile che esso continui a lungo a restare immutato.

Gli stessi elementi che hanno causato a livello globale – per Sloterdijk – lo stato di benessere generalizzato che caratterizza il mondo contemporaneo, sono quelli che stanno portando al collasso la biosfera. Considerare la natura come uno sfondo disponibile allo sfruttamento (in quest’idea si vede quanto sia stato importante Heidegger per Sloterdijk) ha causato i processi storici che hanno avuto come sbocco la nostra modernità. Da allora per l’uomo la libertà coincide con la libertà di sfruttare il pianeta e le sue risorse. Ora, però, la Terra è di fronte alla prospettiva del collasso. La civiltà futura sarà disposta a iniziare un’etica ascetica, fondata sulla rinuncia in virtù del bene comune? Sloterdijk chiude il primo saggio del suo libro con questa domanda, che in realtà trova una trattazione, e una risposta parziale, nel secondo della raccolta, dedicato al concetto di “domesticazione”. Qui Sloterdijk riprende alcuni temi già presenti in suoi testi precedenti, come La domesticazione dell’essere, contenuto nella raccolta Non siamo ancora stati salvati, del 2001, e li sviluppa ulteriormente. Fondamentalmente Sloterdijk pensa alla domesticazione come alla gestione dei rapporti di forza tra singoli e collettivi che porta a mutamenti concreti nel modo di vita, nelle organizzazioni sociali, ma anche nella vera e propria costituzione fisico-psichica dell’individuo. Per quanto – anche per difendersi da attacchi subiti in passato da eminenti avversari filosofici (Habermas) – Sloterdijk citi sempre antecedenti “autorità” filosofiche che si sono occupate del problema della domesticazione umana (Platone, Darwin e Nietzsche, qui) in realtà è il filosofo e sociologo Heiner Mühlmann il suo referente teorico principale. Questi, nel suo semisconosciuto capolavoro, Die Natur der Kulturern (“La natura delle culture”), del 1996, descrive le società umane come dei semplici conglomerati di mammiferi tenuti insieme da ondate di stress collettivo, che aumenta in situazioni di guerra, funzionando da collante sociale. Questo meccanismo di creazione dei collettivi viene descritto da Mühlmann come MSC (Maximal Stress Cooperation, “cooperazione sotto stress massimale”).

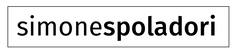

Le società non sarebbero altro, dunque, che conglomerati di esseri che si sentono uniti in quanto possibili co-militanti in una guerra comune. Le situazioni non-belliche sarebbero situazioni di disgregazione sociale, in cui la dinamica MSC deve essere sempre tenuta alta da surrogati come la creazione di nemici interni o le divisioni politiche immaginarie amplificate dai media, se i collettivi che chiamiamo società vogliono sopravvivere. Sloterdijk riprende la teoria di Mühlmann, e ne fa una sorta di controcanto: se è vero che le società per lo più nascono per dinamiche di MSC, è altrettanto vero che le più importanti correnti filosofiche e religiose dell’antichità (Sloterdijk cita a livello esemplare lo stoicismo, il cristianesimo e il buddhismo) rappresentano delle vere e proprie “metafisiche della diserzione” (p. 45): esse miravano alla disattivazione del potenziale polemogeno delle culture. La questione che queste considerazioni di fondo pongono è quella, allora, che si collega – come detto – in maniera diretta alla questione posta dall’Antropocene: possono le culture autoaddomesticarsi? Può una civilizzazione sussistere in maniera indipendente dalla MSC? Secondo Sloterdijk la risposta è si. La creazione di reciproche interdipendenze è il fattore che disinnesca il potenziale polemogeno delle culture. Più le culture sono in reciproco contatto, scambio economico, sociale, migratorio, meno interesse (e possibilità) hanno di farsi la guerra.

![Ph Stephanie von Becker.]()

Ph Stephanie von Becker.

Il problema, che fa vedere a Sloterdijk il futuro prossimo dipinto a tinte fosche, è che siamo ancora in un’epoca in cui l’interdipendenza è labile e il potenziale MSC delle culture ancora il maggiore fattore di aggregazione. Viviamo in culture locali in via di disgregazione in direzione di una società dalle pareti permeabili. Queste culture stanno però reagendo, creando fenomeni di resistenza violenti, che per Sloterdijk sono destinati a determinare il futuro prossimo in maniera tendenzialmente catastrofica. Questa è anche la risposta implicita alla domanda posta nel saggio sull’Antropocene: gli esseri umani non rinunceranno in tempi brevi alla propria idea di libertà coincidente con il benessere, anche se esso non è sostenibile a livello globale. La speranza, in entrambi i casi, viene dalle prospettive a lungo termine: un’etica della decrescita, basata sull’interdipendenza culturale e la responsabilità ambientale può essere preparata, insegnata e appresa, fino a diventare, nel lungo periodo, un habitus umano condiviso. La domanda aperta, che permane, è se la specie-sapiens, e la configurazione della biosfera che ha permesso la nascita delle forme di vita che conosciamo, saranno in grado di attendere tanto a lungo.

Il terzo, il quarto, il quinto e il settimo saggio della raccolta possono essere letti assieme come un esercizio “archeologico” rispetto ai due che aprono il libro, più legati a temi di attualità: essi, infatti, si occupano della nascita delle precondizioni dell’Antropocene, e in generale della nostra contemporaneità. In particolare il tema centrale è quello dei movimenti che hanno portato alla cosiddetta “globalizzazione”. Anche in questo libro – come nei precedenti L’ultima sfera, Il mondo dentro il capitale e Sfere II– Sloterdijk presta molta attenzione nel retrodatare la globalizzazione all’epoca delle grandi scoperte geografiche dell’età moderna. Non sarebbe, quindi, con il commercio globale, il capitalismo e internet che la globalizzazione come processo avrebbe avuto il proprio massimo dispiegamento, ma con le scoperte di Colombo, la circumnavigazione del globo terrestre della ciurma di Magellano e il commercio delle spezie. Qui, per la prima volta, si sarebbe sviluppata la consapevolezza – che poi diverrà un’evidenza per coloro che, grazie ai viaggi spaziali, hanno potuto osservare la Terra dall’esterno, come una totalità da cui è possibile prendere distanza – che siamo su una sorta di grande (astro-)nave, rispetto a cui un “fuori” (fatta eccezione per le élites di astronauti) non è possibile. Per questo il portato della globalizzazione deve essere la riconsiderazione di quella “grandezza trascurata” (p. 57) che è sempre stato l’ambiente, nei calcoli che l’umanità deve fare per assicurare la propria sopravvivenza futura: torna qui il discorso ecologista, dominante nei saggi di apertura. Così come ritorna la riflessione sulla necessità di aprire le culture a processi di domesticazione che le rendano progressivamente sempre più aperte e interdipendenti.

Questo appare particolarmente evidente nel saggio Il mondo sincronizzato (pp. 64-75), che merita una contestualizzazione, se si vuole comprendere anche la posizione di Sloterdijk nel panorama filosofico-politico contemporaneo. Il pensatore di Karlsruhe, infatti, viene posizionato, nella madrepatria Germania, sulla destra dello spettro politico, soprattutto dopo aver preso posizione in maniera netta contro le politiche di immigrazione e di accoglienza del governo Merkel, in una famigerata intervista dell’Ottobre 2016 per il magazine culturale Cicero, e dopo che il suo collaboratore storico alla Hochschüle für Gestaltung, Marc Jongen, è diventato un esponente di spicco del partito antieuropeista Alternative für Deutschland.

In particolare la posizione critica nei confronti della politica delle “frontiere aperte” nei confronti dei profughi gli ha fruttato una forte resistenza da parte dei circoli accademici e intellettuali, entro i quali, addirittura, viene ormai spesso considerato “persona non grata”.

Il saggio in questione, però, rende più complessa la posizione di Sloterdijk, in quanto, qui, viene sostenuta la tesi per cui gli Europei, dopo aver per quasi 400 anni esercitato una sorta di “privilegio nella globalizzazione”, ne stanno subendo una da parte loro, rispetto a cui sarebbe ingiusto, impossibile e ipocrita tirarsi indietro. Sloterdijk parla addirittura di un compito urgente per la pedagogia del futuro, vale a dire quello di creare individui che non soffrano della perdita delle “pareti immunitarie” che fino ad oggi hanno caratterizzato le nostre strutture statuali. Combinare lo Sloterdijk che sostiene che l’Europa deve capire che “non esiste alcun dovere di autodistruggersi”, come viene detto in chiusura dell’intervista a Cicero, in relazione a una politica di apertura indiscriminata delle frontiere, con lo Sloterdijk che – a pagina 72 del libro che stiamo commentando – afferma che “se si considera il processo di globalizzazione su un ampio scenario, si evidenzia una situazione in cui non solo per motivi economici, ma anche in considerazione della responsabilità morale complessiva per il processo mondiale, dovremo lasciarci coinvolgere [nei processi di accoglienza dei migranti, NdA] in modo ancor più deciso di quanto non abbiamo fatto finora”, sarà il compito di chi vorrà occuparsi in futuro maniera tematica del pensatore tedesco, della sua politica, e delle sue aporie.

Anche il saggio che dà il titolo alla raccolta si pone entro la scia delle descrizioni macrostoriche che abbiamo finora riportato. Per Sloterdijk, la domanda “che cosa ha caratterizzato il ventesimo secolo?” ha come risposta “la passione per il reale”. Si tratta qui, però, di un “reale” diverso sia da quello di Lacan, che da quello di Alain Badiou, da cui Sloterdijk riprende l’espressione “passione per il reale”.

Il “reale” di Sloterdijk è il reale del capitalismo, vale a dire la costruzione del sistema occidentale di sgravio (e relativo miglioramento) delle condizioni di vita basato su un progressivo sfruttamento della natura. Questo ha portato all’idea contemporanea di libertà, intesa (come visto anche nei saggi precedenti) come assoluta mobilità e possibilità di impiego e dispendio delle risorse naturali.

La parte centrale del libro sloterdijkiano è costituita da due saggi di tema filosofico, uno dedicato a Derrida e l’altro ad Heidegger.

Nel primo Sloterdijk gioca, in un sistema di specchi costruito ad arte, con Derrida, “decostruendolo” a suo modo. Il filosofo francese viene interpretato – prima – in discontinuità con il mondo filosofico antico, in cui la filosofia era un’arsmoriendi, mentre il francese per Sloterdijk si sarebbe fatto portavoce, invece, di una filosofia della sopravvivenza. Sloterdijk, poi, cerca di piegare in maniera duplice il filosofo di El Biar alla propria interpretazione: prima, ponendolo in correlazione con Freud e Bloch, descrivendo la decostruzione come una terza forma di “interpretazione dei sogni”, atta a smascherare le fragili imposture delle costruzioni metafisiche che hanno da sempre tentato di segnare il discrimine tra morte e vita, poi, sostenendo che Derrida – nell’ultima fase della sua vita – abbia abbandonato la decostruzione per un pensiero “dell’affermazione” (p. 138). Quanto l’interpretazione sloterdijkiana sia ermeneuticamente vicina alla lettera di Derrida – o meglio, quanto essa sia legittima – è difficile da dirsi. Quello che è però non si può negare è che il filosofo tedesco si veda in una relazione di continuità, di vicinanza estrema a Derrida, che lo pone addirittura nella condizione di fare del francese un pensatore dell’“imperativo immunitario” (p. 136).

La vicinanza che Sloterdijk sente nei confronti di Derrida appare chiara quando si leggono le ultime righe del testo come un appello che egli rivolge ai filosofi, e quindi anche a se stesso: “Derrida […] aveva riconosciuto la necessità di nuove alleanze della filosofia con la non-filosofia. A me pare che oggi dobbiamo proseguire in questa direzione. […] Dobbiamo tornare nelle strade e nelle piazze, riapparire sulle pages littéraires e sugli schermi televisivi, nelle scuole e nei festival popolari per restituire al nostro mestiere, il più lieto e il più malinconico del mondo, quell’importanza che, se meritata, gli spetta anche negli ambiti della vita extraccademica. Tantissima gente chiede, con un’urgenza che non s’era più vista da tempo, che cosa sia vivere bene e in modo consapevole. Chi crede di conoscere una risposta, o chi vuole rispondere ponendo una domanda alternativa, adesso deve farsi avanti e prendere la parola” (pp. 141-142).

Il saggio su Heidegger politico fa da controcanto a quest’ultima citazione che chiude quello su Derrida. Heidegger, per Sloterdijk, è proprio quel pensatore che non è riuscito né a rispondere a questa domanda, né a porne una alternativa. Il motivo sarebbe che Heidegger è stato un pensatore politico da parte a parte, la cui politicità, però, è tragica, in quanto naufragata nel nazismo. Secondo Sloterdijk la politica di Heidegger andrebbe interpretata dal punto di vista della temporalità: da un lato, quella esistenziale, dall’altro quella storico-fattuale. La questione politica heideggeriana consisterebbe, dunque, nel tentativo di applicare ai collettivi la temporalità esistenziale che il filosofo di Meßkirch aveva tracciato per i singoli. D’altro canto essa sarebbe la fiera risposta di un pensatore vittima e (al contempo) alfiere del “pathos estremistico” (p. 175) proprio del suo tempo, che lo poneva in contrapposizione con l’idea che la storia fosse alle battute finali, come hanno sostenuto invece autori come Dostoevskij o Alexandre Kojève. Per Sloterdijk Heidegger fu nazista perché vide nel nazismo un modo, per una comunità, di contrapporsi alla fine della storia capitalistica, al regno del benessere massificato che renderebbe l’uomo un animale bolso e privo di passioni “costruttrici di storia”, incarnando così a livello sovraindividuale la temporalità esistenziale.

Quanto questo tentativo fu tragico è la storia a dirlo, e Sloterdijk ne sottolinea la pericolosità – e l’attualità – con la chiusura del suo pezzo: “Gli Europei dovrebbero sapere che non è più possibile parlare con persone che intendono fare la Storia. Se così stanno le cose, noi dovremmo cercare di spiegare ai nostri amici americani ancora ricettivi nei confronti delle argomentazioni, che non sono stati né Dio né l’Essere ad aver dettato a Bush i suoi discorsi e le sue guerre, ma autori che, alla luce della nostra esperienza, invitiamo a esprimere con chiarezza ciò che intendono dire” (p. 203).

Il riferimento a Bush va da contestualizzare con il testo, che risale al 2005, ma ovviamente è oggi più che mai attuale.

I saggi Il Rinascimento permanente (pp. 149-167), Quasi una sacra scrittura (233-242), e Odisseo il sofista (204-232) testimoniano la passione tutta sloterdijkiana per la letteratura, da un lato, e l’acume e l’acribia dello storico della cultura nell’utilizzare tutti i documenti prodotti da una civilizzazione, nel tentativo di dare un quadro coerente del funzionamento di quella stessa civiltà, dall’altro. In questo caso l’operazione di Boccaccio nel Decameron, la figura poliedrica e pluridotata di Odisseo e la Costituzione tedesca sono solo tre aspetti della costruzione del singolo e dei collettivi in quello che noi siamo abituati a chiamare “il mondo occidentale”, quello che va dalla grecità a oggi: un mondo basato sull’ideale di un individuo che è in grado di diventare sempre qualcosa di più di quello che è (Odisseo), su un modello di società che sa creare sempre di nuovo gli strumenti per rinnovarsi nei periodi di crisi (sul modello del Rinascimento nei confronti del Medioevo, di cui il Decameronè espressione seminale), o che è in grado addirittura di rigenerarsi completamente dopo gli eccessi polemogeni che la hanno rasa al suolo (ad esempio attraverso la redazione di quel particolare tipo di testi sacri che sono le costituzioni degli stati moderni, in generale, e quella dello stato tedesco, in particolare, che aveva come scopo propugnare un’altra idea di politica e di umanità dopo il nazismo e la seconda guerra mondiale).

Chiude il libro un saggio dedicato alla rivalutazione del ruolo del sofista nel pensiero occidentale. Sloterdijk pone la figura del sofista in diretta continuità con Odisseo (che, non a caso, viene definito “sofista” già nel titolo del saggio a lui dedicato): vale a dire un uomo che non si arrende al proprio destino (sia esso quello di essere nato in una precisa posizione sociale, località geografica, disponibilità economica o altro), ma che fa di tutto per creare gli strumenti per cambiare, prendere in mano, modificare, influenzare la propria vita.

Contro le metafisiche della rassegnazione di Platone, degli stoici e di Agostino, Sloterdijk vede nei sofisti, in Odisseo, e nei moderni che ne sono gli eredi, gli uomini che hanno “fatto”, e continuano a fare, l’Occidente come lo conosciamo: quelli a cui si rivolge l’imperativo rilkiano caro al pensatore di Karlsruhe, “Devi cambiare la tua vita”.